Intro

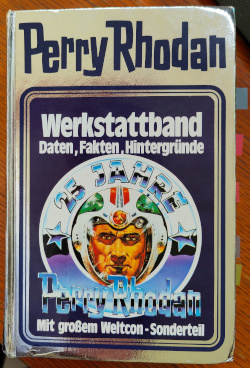

Ich lese gerade ein Buch aus dem Jahr 1986, also Vergangenheit, in dem es viel um die Jahre ab 1961 geht, also Vergangenheit der Vergangenheit, zu einem Thema, mit dem ich mich um das Jahr 1980 sehr beschäftigt habe, also Zukunft meiner Vergangenheit. Es geht um den Werkstattband Perry Rhodan, der 1986 stolz auf 25 Jahre Seriengeschichte zurückblickt. „Mein Gott, wie lange ist das alles her“ schreibt Kurt Brand 1986, und man möchte trocken auflachen.

Es geht um die deutsche Science-Fiction-Serie Perry Rhodan, mit der ich mich lange, also vielleicht zwei Teenagerjahre, sprich: eine Ewigkeit, einigermaßen intensiv beschäftigt habe. Um die 7. Klasse herum? Ein Nachrechnen ergibt, dass ich gar nicht so viel davon gelesen habe, wie ich immer glaubte, die ersten fünf Silberbände vielleicht, dazu die Hefte 150 bis 299, ein paar Dutzend weitere, dazu die Taschenbücher, und natürlich den Jubiläumsband 1000 und ein paar Hefte danach.

Diese verschiedenen zeitlichen Perspektiven spielen tatsächlich eine Rolle bei meiner Lektüre. Ich erfahre, wie sich die Handlung der Serie nach Band 1000 entwickelte, aber anders als der Verlag damals weiß ich, wie es nach 1986 mit der ganzen Serie weiterging. Es gibt sie immer noch, und ich wünsche ihr alles Gute. Aber das einstige Imperium mit fünf Auflagen gleichzeitig (alle paar Jahre kamen Nachdrucke der Serie heraus, die wieder bei Heft 1 anfingen), mit der Parallelserie Atlan, den PR-Taschenbüchern, dem PR-Magazin, den Silberbänden – das ist ein bisschen geschrumpft. Aber man ist inzwischen fast bei Band 3300, und seit 2011 erscheint zweiwöchentlich eine Relaunch-Serie, die das Geschehen noch einmal neu von vorne erzählt – abgewandelt, modernisiert, mit alternativen Handlungsverläufen.

(Der Handlung der usrpünglichen Serie kann ich folgen bis Band 300, danach wird es immer kosmischer. Die Serie ist da erfrischend rücksichtslos: in den ersten Heften geht es um die Erde, danach um das Sonnensystem, dann die nähere Umgebung, dann das Zentrum der Milchstraße, dann die ganze Milchstraße, dann mit Andromeda um die erste Nachbargalaxis, und danach… das wäre jetzt etwas kompliziert zu erklären. Gefahren und Gegner werden immer kosmischer. Das erste unvorstellbar weit entwickelte Super-Geistwesen taucht schon sehr früh auf, aber es ist, stellt sich später heraus, nur die erste Stufe derartiger Entwicklungen.)

Zu ein paar Inhalten des Werkstattbands

Der Werkstattband hat als Rahmenhandlung die Idee, einen Erinnerungsband herauszugeben. Im Vorwort steht das – tatsächliche oder vermeintliche – ursprüngliche Konzept, welcher Autor welchen Beitrag schreiben könnte, dann folgen diese Beiträge, teils abgewandelt, mit Überleitungen des Redakteurs, mitunter in dem Plauderton, der mich an Oberstufenessays von Schüler*innen so stört.

(Ich glaube, das ist auch authentisch. Die Kataloge von Zweitausendeins damals waren bewusst und kalkuliert so entworfen, dass sie nach kuscheligem Laden um der Ecke klangen. Und Marvel hatte mal einen „assistant editors month“ – weil die Redakteure in diesem einen Monat alle auf einer Konferenz oder so etwas waren, übernahmen die Aushilfen und stellten Schabernack an. Alles nicht echt, natürlich. Aber diesem Werkstattband nehme ich die ein wenig laienhaft anmutende Burschikosität ab. Natürlich wird auch hier nicht alles erzählt; der am Anfang noch eingeplante und aufgezählte Autor Thomas Ziegler hat dann doch keinen Beitrag verfasst und die Serie verlassen. Was ist da passiert? Zwei andere Autoren, in früheren Jahren aus der Serie gekickt, kommen zu Wort, aber versöhnlich.)

Gleich am Anfang gibt es Hintergrund zur Entstehungsgeschichte der zwei Ur-Autoren, Clark Darlton (Walter Ernsting) und K. H. Scheer. Die Behauptungen widersprechen sich, das wird kurz notiert, aber nicht groß thematisiert; es geht nicht darum, herauszufinden, was wirklich passiert ist, sondern wie die Beteiligten das in Erinnerung haben. Viel launige Erinnerungen an alkoholreiche Abende.

Die echten japanischen Namen besorgte W. W. Shols (Winfried Scholz – die meisten Autoren haben mehrere Namen) aus einem japanischen Adressbuch, weil er in einer Großdruckerei arbeitete und so Zugang dazu hatte,

Lesenswert: Der Exposé-Autor K. H. Scheer beschreibt die technische Entwicklung innerhalb der Serie. Welche Raumschiffgenerationen sich abwechseln, welche Antriebsarten, welche Waffen – kurz: Die Raumschiffe bleiben im Prinzip gleich, werden aber immer größer. Arkonstahl wird abgelöst von Terkonitstahl, abgelöst von Ynkelonium-Terkonitstahl. Das Transitionstriebwerk wird abgelöst durch das Lineartriebwerk beziehungsweise den Kalupschen Kompensationskonverter, dann Ultrakomp-Kalups, Dimetranstriebwerk, Dimesextatriebwerk. „Das schon bekannte Howalgonium mußte durch einen Quintronenbeschuß aufgeladen und damit zum Sextagonium erhoben werden.“ (S. 65 ) Und das alles in den ersten 500 Bänden, frage nicht, was danach kommt. Zu jedem Schiff errechnete KK. H. Scheer Volumen, Masse, Schub, Energiebedarf, Baukosten. Schon alles mit ein wenig tongue in cheek, aber akribisch.

Was man als Fan damals nicht im Blick hatte: Die Rolle des Verlags. Der bestimmt – damals und sehr lange in Form des Cheflektors Kurt Bernhardt – fest, wohin die Serie geht. Große Richtungsänderungen kommen nicht von den Autoren, sondern vom Verlag:

„Der Jubiläumsband muß wie ein Donnerschlag sein. Erfinden Sie den letzten Indianer, oder so etwas.“

Kurt Bernhardt, S. 40

Der letzte Indianer, das ist Atlan, der Winnetou zu Perry Shatterhand. Auf Basis der Richtungsvorgaben, so habe ich das verstanden, entwirft der zuständige Exposé-Autor die Exposés und verteilt die an die Autoren. Natürlich gibt es auch Autorenkonferenzen und Diskussionen und Spielraum, ab wer nicht spurte, der flog raus. Jede Woche erschien und erscheint ein neues Heft, fürs Schreiben braucht man, vermute ich, drei Wochen. Man schreibt also meist, ohne das vorhergehende Heft zu kenen. Sehr vergnüglich, möglicherweise nicht ganz ernst gemeint, wird Willi Voltz zitiert (S. 206) zum Verhältnis Exposé-Autor und Rest des Teams:

Von der Expóseredaktion aus stellt sich der PR-Autor als Wesen dar, das mit leisem Unwillen eine Pflichtübung erledigt. (…) Die Wirklichkeit ist so, daß man als Exposéschreiber als eine Art Lehrer angesehen wird, der unangenehme Schularbeiten verteilt. Dabei denken die Schüler, daß sie vielleicht viel bessere Lehrer wären, wenn man sie nur ließe.

Dann ein schlimmer Beitrag: Peter Terrid erstellt das Horoskop von Perry Rhodan, und reiht New-Age-Schlagwörter aneinander. Alles ernst gemeint.

Ein Beitrag zu Perry Rhodan und die Frauen: Wir sind Mitte der 1980er Jahre so weit, dass Lesern und Autoren aufgefallen ist und auch artikuliert wird, dass das mit den Frauen in der Geschichte nicht gut läuft. Aus der Sicht des Jahres 2024 ist man aber noch weit, weit zurück.

Erinnerungen

Man liest es im Werkstattband immer wieder, und so einnere ich mich: noch 1986 hieß es „der Con“. Erst in den 1990ern begann sich „die Con“ durchzusetzen. Wir wissen, was richtig ist, siehe auch „das Blog“.

Vor Perry Rhodan hatte ich damit begonnen, Marvel-Comics zu lesen, serienmäßig in den deutschen Übersetzungen, aber auch schon immer wieder mit amerikanischen Heften vom Flohmarkt oder von USA-Besuchen. Eine Gemeinsamkeit aller drei Serien die tatsächliche oder – bei US-Marvel inzwischen vielleicht schon eher scheinbare – Nahbarkeit der Produktion. Perry hatte LKS (Leserkontaktseiten), Vorworte, Clubgründungen; Marvel hatte – auch in der deutschen Übersetzung – Spitznamen für Autoren und Zeichner, no-prizes, Stan’s Soapbox. Willi Voltz und Stan Lee hatten einen ähnlichen Schnurrbart, oder bilde ich mir das ein? – Willi Voltz, der war Exposé-Autor, Silberbandherausgeber, hielt den Kontakt zur Leserschaft und war auch noch der beste Autor. Humorvoll, sentimental, human. „Voltzen“ hieß die Praxis, liebevoll eine sympathische Nebenfigur einzuführen und am Ende des Hefte sich aufopfern zu lassen.

Natürlich ist zumindest der frühe Perry Rhodan voller Rassismus, Imperialismus, Führerkult. Das wurde auch damals schon kritisch gesehen, die Serie hatte nicht unbedingt einen guten Ruf im konventionellen deutschen Science-Fiction-Fandom. Ich lese gerade die Hefte von vorn, zumindest noch ein Weilchen, und habe mir viele, viele Stellen dazu angestrichen. Aber das war noch zeitgemäß damals, kleinbürgerlich, nicht-akademisch, nicht besonders reflektiert, von Ingenieuren und Kaufleuten gemacht.

Einmal, in meinem ersten oder zweiten Jahr in München, vor zwanzig Jahren, bin ich mal der Ankündigung eines regelmäßigen Science-Fiction-Treffens im SFCD-Vereinsheft gefolgt. Ach, ich war nicht reif genug dafür. Das Treffen fand in einer Privatwohnung statt, was ich gut fand, so war das früher auch immer. Wir saßen in einem Zimmer für Elektrolurche. Das ist der Fachausdruck, er stammt nicht von mir, für Menschen mit Lötkolben und Oszillographen und vielen kleinen Plastikschränkchen mit Schrauben und Widerständen und Zeug. Ich komme aus einem Elektrolurch-Haushalt, und habe den höchsten Respekt davor, aber ich bin nicht gut in Elektronik. Bei dem Treffen waren lauter alte Männer, zu alt für mich, damals, heute: was für ein Schatz. War Waldemar Kumming selber dabei, Jahrgang 1924? Ich glaube ja, dem Namen war ich im Fandom immer wieder begegnet. (Er starb 2017.) Das war die Generation vor Perry Rhodan, die Generation, aus der Walter Ernsting/Clark Darlton selbst kommt. Aber ich war jung und dumm, damals, und hatte viel um die Ohren, und so habe ich außer ein paar Magazinnachdrucken von damals nichts davongetragen.

(Nächstes Mal: Ein bisschen digitale Textanalyse zu Perry Rhodan mit Orange Data Mining, und dann beginne ich vielleicht sogar wieder mit dem Schulcontent.)

Schreibe einen Kommentar