1. Hintergrund

Das ISB schlug vor (Quelle), in der 11. Jahrgangsstufe eine der drei großen schriftlichen Prüfungen durch eine mündliche Prüfung zu ersetzen, und zwar das informierende Schreiben. Als eine mögliche Form dazu wird das literarische Quartett genannt (Blogeintrag). Dazu solle man das allerdings einmal als kleine mündliche Prüfung in einem Vorjahr erproben. Das habe ich in diesem Schuljahr getan.

In welcher Hoffnung ich das getan habe: Arbeitserleichterung und Unterrichtsverbesserung (also, dass die SuS etwas lernen).

2. Organisatorischer Rahmen

- 4 SuS haben gemeinsam 1 Roman (möglich auch: Novelle; theoretisch sogar Film, aber nicht bei mir) gelesen und

- sprechen um die 20 Minuten darüber,

- vor der Klasse als Publikum,

- über das Schulhalbjahr verteilt:

- 1 Lehrkraft zur Bewertung (ich; bei großer Prüfungsleitung sollten es zwei sein)

- meist 2 Quartette pro Doppelstunde

- bei Erkrankung: Schlussrunde am Ende

Wenn zwei Lehrkräfte in je einer 11. Klasse mit je 32 Schülern und Schülerinnen das machen und zusammenarbeiten, sparen sich beide die Korrektor von 1 Schulaufgabe und müssen dafür 8 zusätzliche Einzelstunden bei Prüfungen in der anderen Klasse beisitzen, wobei eigener entgegen stehender Unterricht entfällt.

3. Vorbilder

Als Vorbilder für solch ein ExpertInnen-Gespräch über literarische Werke gibt es einmal natürlich Episoden von Das Literarische Quartett mit oder ohne Marcel Reich-Ranicki; die Älteren erinnern sich. Außerdem gibt es die Jury-Diskussionen beim Bachmannpreis im Rahmen der jährlichen Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.

Episoden aus dem Literarischen Quartett gibt es bei Youtube, ich habe aber auch welche heruntergeladen und zur Verfügung gestellt; sie wirken etwas altbacken auf meine SuS. Aktueller sind die Aufzeichnungen der Tage der deutschsprachigen Literatur, die meist bei 3Sat und bei der TddL-Seite stehen, aber nicht dauerhaft.

4. Vorgeschlagener und tatsächlicher Ablauf

Das ISB schlägt vor:

- Informationsphase: 8′, spontan ausgelost:

- Information zu Inhalt

- Information zu Autor*in

- Protagonisten/Figurenkonstellation

- Erzählgestaltung

- Gesprächsphase: 8′ – Beginn mit ausgeloster Impulsfrage

- Abschlussphase: 4′ – Reflexion über Gespräch

Die Abschnitte der Informationsphase habe ich nicht spontan ausgelost oder zugewiesen. sondern die SuS bereiteten sich auf ihren Schwerpunkt vor. Für die Wertung als großen Leistungsnachweis würde ich das aber so wie vorgeschlagen machen.

Kern der Prüfung ist die Gesprächsphase. 8 Minuten sind vielleicht etwas kurz, aber es ist vielleicht gut, wenn es nicht mehr als 10 werten. Während die SuS, wenn sie erst einmal angefangen haben, sehr gerne und sehr lange reden würden (aber auch eine Weile brauchen, bevor sie etwasl lockerer werden und interessantere Dinge sagen), kann sich das Publikum nur eine Viertelstunde konzentrieren.

Mir ist nicht klar, wie sich das ISB den Beginn mit der ausgelosten Impulsfrage vorstellt. „Ausgelost“ ist ja nur dann sinnvoll, wenn den SuS vorher ein Menge an potentiellen Fragen vorgelegt wurde. Das habe ich teilweise gemacht, teilweise nicht. Tatsächlich beginnen die SuS auch ohne Impulsfrage sofort zu reden; die Impulsfrage kann allenfalls dazu beitragen, das Gespräch sofort auf wichtige Punkte zu lenken.

5. Die Bewertung

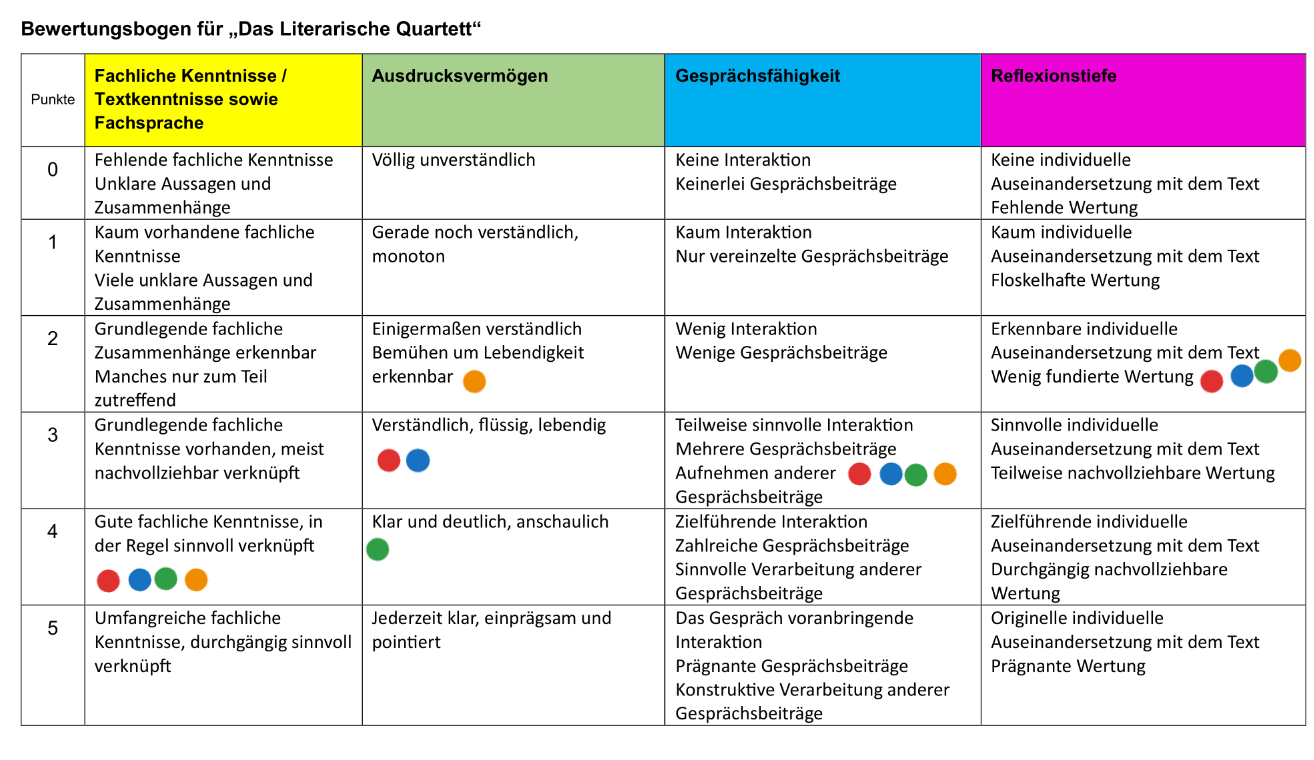

Es gibt eine Bewertungsskala vom ISB, allerdings ohne Umrechnung in konkrete Noten; das musste für mich auch nicht sein, für die Wertung als große Prüfung wäre es aber vielleicht doch sinnvoll. Denn so sieht das Bewertungsraster aus:

Farblich markiert habe ich die Punktevergabe. (Das sind aber keine echten Daten einer echten Klasse.) Im Mittel sind das 12 von 25 Punkten. Man könnte sich eine Umrechnung in Noten überlegen, etwa so:

| Punkte | Note |

| 20 bis 18 | 1 |

| 17 bis 15 | 2 |

| 14 bis 12 | 3 |

| 11 bis 9 | 4 |

| 8 bis 6 | 5 |

| 5 bis 0 | 6 |

Zu streng? Eigentlich nicht. Vermutlich muss man mit halben Punkten arbeiten.

Fachliche Kenntnisse zum Buch waren nie ein Problem. Die größten Unterschiede gibt es beim Ausdrucksvermögen; manche können ihre Gedanken klar in Worte fassen, andere weniger. Am wenigsten Punkte werden vergeben beim letzten Punkt, Reflexionstiefe; dazu später mehr.

6. Allgemeine Erfahrungen bei der Durchführung

Ablauf

- „Dürfen wir Stichwortzettel verwenden?“ heißt: Tablets sind aufgeklappt.

- Gesprächsphase wird: automatisch länger, aber nicht unbedingt interessanter

- Sinnvoll: Fragen des Publikums im Anschluss einfordern

- Sinnvoll: Ein Mitglied muss die Begrüßung des Publikums übernehmen

Publikum

- Explizit machen, dass Handys und Tablets vom Tisch

- Aufmerksamkeit: sinkt nach zwölf Minuten

- Sitzordnung: vorne in der Mitte Platz lassen, damit gute Sicht

Planung

- Konzentration: maximal zwei Prüfungen pro Doppelstunde, besser nur eine: dann verteilt sich das auch noch mehr über das ganze

Schulhalbjahr, das ist besser. - Eine Proberunde vorher, etwa mit der Schullektüre, ist wohl eine gute Idee.

- Die Lehrerkonferenz muss das beschließen, das Schulforum gehört werden.

- Klassenübergreifend denkbar?

Rückmeldung der SuS, nicht unbedingt einer Mehrheit

- Nicht zu viel Vorbereitungszeit für den Termin geben

- Ohne Publikum (wie etwa die Debatte in der Mittelstufe, dazu weiter unten mehr)

- Vorher mehr üben, über längere Texte zu sprechen

7. Der eine zentrale Punkt: Reflexionstiefe und individuelle Auseinandersetzung

In der Kategorie Reflexionstiefe, in der noch am meisten Punkte zu holen wären, geht es durchweg um individuelle Auseinandersetzung mit dem Text. Gemeint ist damit: Eine eigene, überzeugende, überzeugte, Meinung zum Text haben und kommunizieren können, die nicht einfach aus Wikipedia oder einer Rezension abgeschrieben ist. Wenn man die irgendwie faken kann, dann hat man es geschafft! (Kann ich als Lehrkraft überhaupt beurteilen, wie individuell die Auseinandersetzung wirklich ist? Ich sage mal vorsichtig: ja.)

Das heißt: Wie viel Authentizität kann man tatsächlich verlangen; lässt sich das coachen; wie publikumswirksam muss diese individuelle Auseinandersetzung obendrein sein?

Die authentischte individuelle Auseinandersetzung war in diesem Jahr einmal ein überzeugendes, lapidares: „Ich finde das gruslig.“

8. Der andere zentrale Punkt: Auseinandersetzung überhaupt

Es herrschte für meine Erwartungen zu viel Übereinstimmung, zu wenig Uneinigkeit. Irgendjemand bringt den SuS bei, und das spätestens in der Unterstufe, einander immer erst einmal zzuzustimmen oder zu loben. Wenn man sich die vorgeschlagenen Formulierungen weiter unten im Anhang anschaut, da sind die härtesten: „Das sehe ich anders“ oder „Gegen deine Auffassung möchte ich einwenden, dass“- authentisch und herzerfrischend wäre dagegen mal ein: „So ein Schmarrn.“

Wie gewaltfrei soll der Diskurs sein? Ist „Schmarrn“ zu viel, reicht „Unfug“, oder ist selbst das zu aggressiv? Das Gesprächsverhalten vo Reich-Ranicki im TV-Quartett war vielleicht unterhaltsam, aber sicher nicht gewaltfrei. Das ist eine Frage, die ich für mich noch nicht geklärt habe. Ich wünsche mir auf jeden Fall deutlichere Worte bei Meinungs-Verschiedenheit, und statt einfacher Zustimmung immer Konkretisierung durch -eventuell weitere – Beispiele und Textstellen. Meinungsverschiedenheit kann vielleicht auftreten, wenn es darum geht, welche Figur die beste ist, welche überflüssig, welche Szene überflüssig. Mehr Kritik am Text und nicht nur Lob hilft da sicher auch.

Außerdem glaube ich beobachtet zu haben, dass SuS gerne auf eine Art zu einem neuen Punkt überleiten, die mir nicht gefällt. Und zwar wird der neue Aspekt genannt und dann gleich mit der Aufforderung: „Was sagt ihr dazu?“ an die anderen Schüler und Schülerinnen weitergegeben. Lieber hätte ich, wenn man gleichzeitig mit dem Nennen des neuen Aspekts auch gleich die eigene Ansicht dazu nennt; dann haben die anderen etwas, mit dem sie arbeiten können, und die Zeit wird besser genutzt. Das heißt, die Musterformulierung aus dem Anhang, „Ich habe in der Rezension von N.N. Folgendes gelesen: … Was haltet ihr davon?“ ist da eben nicht geeignet.

9. Die übrigen wichtigen Fragen und Beobachtungen

Die SuS werden im Lauf der Zeit immer besser, sie lernen voneinander. Deshalb ist es wichtig, eher mit den Guten anzufangen, damit die Schwächeren Vorbilder haben, an denen sie sich orientieren können.

Deshalb möchte ich das auch unbedingt vor der Klasse machen und nicht mit den zwei Prüfenden als einzigem Publikum. Nur so lernen sie voneinander und werden dadurch besser. Schlimm genug, dass die Debatte in der Mittelstufe oft ohne Publikum durchgeführt wird.

Auch die TV-Vorbilder sind alle vor Publikum. Das heißt aber auch, dass die geforderte Authentizität gebrochen wird, dass man ja zusätzlich das Publikum unterhalten muss, sonst wird man – da draußen – nächstes Mal nicht mehr eingeladen. Dazu gehört, dass man eben nicht zahm und langweilig redet, sondern deutliche Worte wählt. (Ausreden lassen muss aber schon sein.) Ich halte es für legitim, das mit zu bewerten, also die deutlichen Worte; wie viel Drama man zusätzlich einfordert, ist vielleicht Ansichtssache.

Die Noten fielen eher gut aus, aber wenn man das nicht möchte, kann man von Anfang an strenger sein. Außerdem ist das in der 11. Jahrgangsstufe kein großes Problem.

10. Fazit

Ja, ich bin dafür, das in der 11. Jahrgangsstufe als große schriftliche Prüfung einzuführen. Es ist erstens für die Lehrkräfte eine Arbeitserleichterung (im Fach Deutsch am Gymnasium bitter nötig), zweitens macht es den Unterricht abwechslungsreich, und drittens und vor allem: es ist ein Beitrag zur Leseförderung. So viel beschäftigt man sich sonst wenig mit Literatur im Deutschunterricht.

11. Anhang

Die folgenden Formulierungen stammen vom ISB. Ich finde sie unterschiedlich hilfreich; das Verwenden von gelernten Floskeln führt eher zu weniger Authentizität. Außerdem sind sie mir zu behutsam und unverbindlich.

Formulierungshilfen für Schülerinnen und Schüler

Phase 1

- Mein erster Leseeindruck ist…

- Ich erläutere …

- Um den Roman / die Novelle zu verstehen, sollte man wissen: …

- Bevor wir uns eingehender über das Buch unterhalten, möchte ich euch folgende Informationen geben: …

- Der Roman besteht aus …

Phase 2

Zu Beginn von Phase 2 zieht S 1 einen Impuls: „Zuerst sprechen wir über … / Es stellt sich die Frage: … Unser erster Gesprächsimpuls lautet: …“

(1) Erläuterung der eigenen Leseerfahrung

- Wir stellen uns die Frage: … ? Für / gegen … spricht… (Reaktion auf Impulsfrage)

- Gestört/Fasziniert hat mich beim Lesen: …

- Das sieht man besonders gut an Y (Textstelle, Figur, Gestaltung): …

- Das erkennt man daran, wie die Figur X handelt: …

- Man erkennt, dass sich der Autor / die Autorin mit … auskennt, weil …

- Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt/Aspekt: …

- Wir müssen noch klären, ob / wie / warum …

(2) Auseinandersetzung mit anderen Leseerfahrungen / Abgleich mit unterschiedlichen Leseerfahrungen

- N.N. sagt: … Dem stimme ich (teilweise) zu, weil…. / Das sehe ich anders. Ich meine:… (Reaktion auf ein Zitat)

- Du stellst es so dar, als ob … Unter dem Gesichtspunkt des … muss man auch Folgendes bedenken: …

- Wir sind uns einig: … Aber ein Unterschied ist: Du sagst: …, ich sage: …

- Du hast gefragt, ob / wie / warum … Meine Antwort auf deine Frage lautet: …

- Du sagst, es sei … Dem möchte ich / möchte ich nicht widersprechen. Gegen deine Auffassung möchte ich einwenden, dass …

- Zur Frage, ob / wie / warum …, haben wir ähnliche Auffassungen.

- Wir haben jetzt über … geredet, wir sollten auch klären, ob / wie / warum …

- Ich habe in der Rezension von N.N. Folgendes gelesen: … Was haltet ihr davon?

Phase 3

- Aus meiner Sicht ist entscheidend, dass … Deshalb sage ich: …

- Du sagst, das Buch sei … Dem möchte ich / möchte ich nicht widersprechen. Gegen deine Auffassung möchte ich einwenden, dass …

- Besonders gut gefallen hat mir an dem Buch…

- Ein unvergesslicher Lesemoment war…

- Durch unser Gespräch ist mir jetzt klar geworden …

- Ich möchte über diesen Roman/Film noch sagen: …

- Das Buch eignet sich besonders für …

Schreibe einen Kommentar