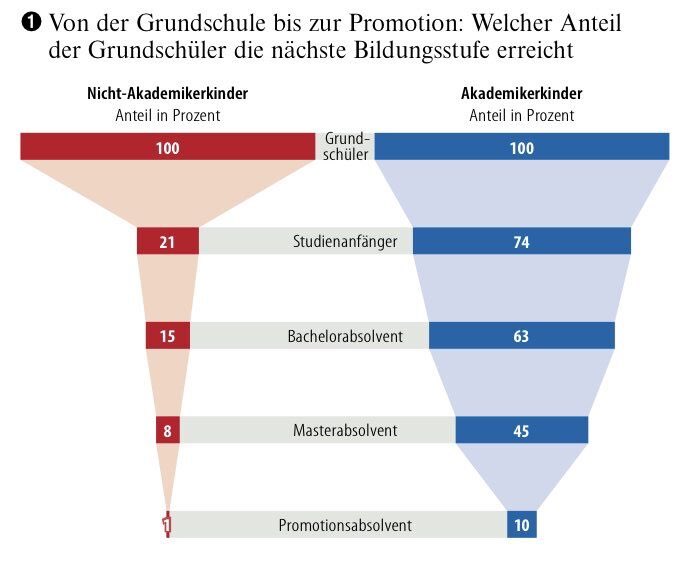

Vor einer Weile kursierte in meinem Twitter die Statistik darüber, wie viele Schüler und Schülerinnen aus akademischen oder nichtakademischen Haushalten Abitur machen, ein Studium abschließen, einen Doktorgrad erwerben. Es ist so, dass dieser Hintergrund sehr mit der akademischen Karriere korreliert, hier Daten aus dem Jahr 2016:

(2018 sind sie wohl ein wenig ausgewogener.)

Wie dramatisch ist das? Einerseits ist das eine Abwertung nicht-akademischer Karrieren. Bei den akademischen Haushalten gibt es mehr Kinder mit Uni-Abschluss, das ist besser; bei den anderen gibt es weniger, das ist schlechter. Wer keinen Uni-Abschluss macht, hat die schlechtere Wahl getroffen. Das stimmt so sicher nicht, und das will das Diagramm auch nicht zeigen, aber es legt es nahe. Und so lange ein Uni-Abschluss tendenziell höheres Einkommen bedeutet, ist das auch nicht ganz so einfach von der Hand zu weisen. Im Idealfall sähe die Statistik doch wohl nicht so aus, dass der linke Teil genauso breit wird wie der rechte, sondern eher so, dass der rechte schmaler wird? (Das sieht die OECD ganz anders, aber egal.)

Andererseits ist da nun einmal eine Diskrepanz da, und selbst wenn akademische und nicht-akademische Karrieren gleich gut fürs Einkommen wären, so deutet diese Diskrepanz darauf hin, dass es nicht nur persönliche Entscheidungen sind, die zu unterschiedlichen Laufbahnen führen, sondern soziologische Faktoren. Und da wäre es schon gerechter, die zu verringern.

Ganz verhindern kann man das nicht, oder nur zu einem Preis, den ich für zu hoch halte. Die Rolle des Elternhauses ganz oder auch nur weitgehend zu eliminieren, das geht nur, wenn man a) die Kinder den Eltern so früh wie möglich und für lange Zeit für so lange wie möglich wegnimmt (die Ganztagsschule geht in diese Richtung, reicht aber nicht aus) oder b) für Kinder aus nicht-akademischen Haushalten zusätzliche verpflichtende Stunden oder andere Fördermaßnahmen vorschreibt oder c) gleiche Ergebnisse ungleich bewertet. Alles dies halte ich für keine gute Lösung.

Natürlich sollte man die Rolle des Haushalts im Hintergrund minimieren. Dass erwartet oder nahegelegt oder ermöglicht wird, dass Eltern bei den Hausaufgaben helfen, ist schlecht, und das geschieht wohl noch zu viel. Und dass akademische Haushalte ihre Kinder mehr pushen, mehr Schlupflöcher kennen, mehr Nachhilfe erteilen können: das ist schlecht. Da gibt es noch viel zu verbessern. Und ganz schlecht sind natürlich Studien, die belegen, dass für die gleiche Leistung je nach Elternhaus unterschiedliche Noten vergeben werden – Studien, denen ich eher misstraue, aber es wird schon auch etwas dran sein.

Auf der anderen Seite: „Nur das prüfen, was man gelehrt hat“ ist ein schönes Prinzip, aber Augenwischerei. Kinder und Jugendliche lernen außerhalb der Schule, und wie viel oder was sie dabei lernen, hängt vom Elternhaus ab, und das kann für Schule positiv sein oder nicht. Klar kann ich als Lehrkraft die Rechtschreibregeln erklären oder den Aufbau einer Erzählung und habe damit alles Nötige geklärt, aber wer viel und gerne liest, der wird eher bessere Aufsätze schreiben, und das gilt eher für Haushalte, in denen gelesen wird.

Denn, wie es bei Twitter hieß,

Eltern aus der Arbeiterklasse lesen nicht Goethe und hören nicht Beethoven. (Quelle)

Allerdings: Wer liest denn überhaupt Goethe? Und was ist die Arbeiterklasse? Die Arbeiterklasse, die die Büchergilde Gutenberg gegründet hat? Ich glaube nicht, dass der Begriff heute noch sinnvoll ist. Und sind Goethe und Beethoven überhaupt erstrebenswert (ja) und helfen sie in der Schule (nein)?

Mein Großvater (geboren im 19. Jahrhundert) hat meiner Mutter abends zwar nicht Goethe, aber Schiller-Balladen vorgelesen, und sie mochte das sehr. Das war sicher keine Arbeiterklasse, sondern bürgerlich. Nicht großbürgerlich, kein Besitzbürgertum, aber doch Bürgermeister auf dem Dorf, alles andere als akademisch – das ist mein familiärer Hintergrund. Unakademische bürgerliche Bildung, auch am Computer übrigens. (Beide Elternteile haben sehr früh mit Technik angefangen.) Das sind die Leute, die damals bei Ernst Stankovski „Erkennen Sie die Melodie?“ geschaut haben, und die daran teilgenommen haben: Sekretärinnen, Prokuristen, kleine Angestellte, mit einem enormen Wissen über Oper, Operette, Musical.

Was ist mit dieser bürgerlichen Bildung eigentlich passiert? Was ist mit dieser derart gebildeten Schicht geschehen? Sind das jetzt alles Akademiker und Akademikerinnen? Vermutlich. Die Fernsehsendungen mit den anspruchsvollen Quizfragen sind ausgestorben. Goethe und Beethoven sind nicht mehr wichtig und Star-Wars-Trivia gleichgesetzt; beides hat so oder so nichts mit akademischer Bildung zu tun.

Bildung: Das ist einmal, sich und die eigene Kultur kennen, und ein aufrechter Mensch sein. Modell „Iphigenie auf Tauris“. Das ist zweitens, Bildungsgüter zu kennen und zu schätzen, Goethe und Beethoven und Star Wars. Modell „Erkennen Sie die Melodie.“ Und das ist drittens, einen akademischen Abschluss zu haben – im besten, aber keineswegs sicheren Fall mit akdemischer Herangehensweise an Dinge. Diskutiert wird nur der Bildungsbegriff, der mit den Abschlüssen zu tun hat.

(Und jetzt habe ich mich selber gelangweilt. Der Blogeintrag wird einfach nicht fertig oder irgendwie rund, ich hau ihn einfach mal raus.)

Schreibe einen Kommentar