Ich habe das hier, glaube ich, noch nie laut gesagt, aber ich werde im Wintersemester eine Vorlesung zu Fachdidaktik Informatik halten. Jetzt nicht zu viel vorstellen, ich rechne mit etwa fünfzehn Leuten in einem kleinen Zimmerchen. Trotzdem bin ich natürlich aufgeregt und frische schon das letze halbe Jahr über meine Kenntnisse der allgemeinen Didaktik auf. Lernzieltaxonomien und Berliner Modell und solche Sachen… meine eigenen Unterlagen aus dem Anglistik/Germanistik-Studium finde ich nicht mehr. Kinder, man weiß nie, wann man etwas doch noch mal brauchen wird! (Brauchen ist zu viel, ich hätte nur gerne mal reingeschaut und verglichen.) Die Sommerferien habe ich mit weiterer Lektüre verbracht. Bevor ich daran gehe, zu überlegen, wie ich den Stoff präsentiere, muss ich erst mal den Stoff kennen. Auch deshalb blogge ich hier nicht mehr so viel – das kostet alles Zeit und Nerven.

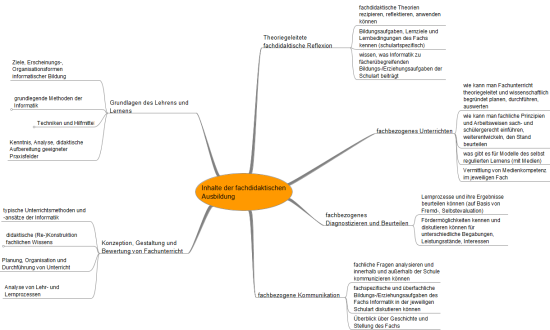

Laut LPO I und der Verwaltungsvorschrift dazu gehören zur Fachdidaktik-Ausbildung eines Informatiklehres (Gymnasium wie Realschule) folgende Inhalte:

(Die rechte Hälfte gilt für alle Fächer, die linke ist speziell für Informatik.)

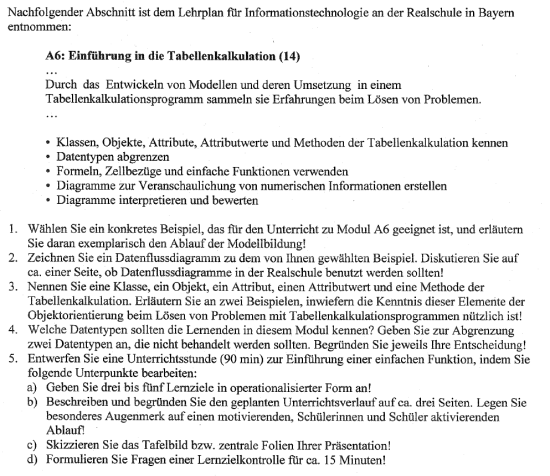

Diese Inhalte werden an der LMU in vier Veranstaltungen zu je 3 ECTS erworben. Meine ist eine davon, die in der Regel erste und theorielastigste. Ziel der gesamten fachdidaktischen Ausbildung ist aus allgemeiner Sicht, dass gut vorbereitete Lehrer ins Referendariat geschickt werden, und aus einer etwas eingeschränkteren Sicht, dass die Studierenden die Staatsexamensklausur schreiben können. Bis vor ein paar Semester gab es für Lehramt Gymnasium eine mündliche Prüfung zur Fachdidaktik, also nicht zentral; seit einiger Zeit gibt es jedoch wie bei der Realschule eine Klausur von drei Stunden. Die sieht etwa so aus:

(Staatsexamen Fachdidaktik Realschule Frühjahr 2013, Thema 1)

Im Zuge der Vorbereitung lese ich Aufsätze, wo sie mir begegnen, auch wenn sie nur am Rande etwas mit den wahrscheinlichen Didaktikinhalten zu tun haben. Via Twitter bin ich gestoßen auf „Do Learners Really Know Best? Urban Legends in Education“ von Paul A. Kirschner und Jeroen J. G. van Merriënboer (Educational Psychologist Vol. 48, Issue 3, 2013). Darin werden drei Vorstellungen als Legenden vorgestellt, für die es keine ausreichenden Belege gibt: 1. dass es eine Generation von digital natives gibt, die irgendwie anders ist, 2. dass es Lernstile und Lerntypen gibt (visuell, verbal…), die in der Praxis einen Unterschied machen und 3. dass selbstgesteuertes Lernen (wo Lernende entscheiden, was sie wann lernen) besonders gut funktioniert. Der Aufsatz ist nicht mehr kostenlos im Web, hier eine Besprechung. Mit Genuss und Belehrung gelesen, den Aufsatz, sehr empfehlenswert.

Das Schöne an solchen Aufsätzen ist, dass immer einer zum nächsten führt. Also müsste ich eigentlich lesen Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics aus den 1970er Jahren. Cohen hat darin den Begriff Moral Panic bekannt gemacht (Wikipedia) – Kinder, die Welt geht unter wegen Drogen. Oder Popmusik. Oder Dungeons & Dragons. Oder Computerspielen. Oder Computern. Oder wegen was auch immer. Bis ich wieder an der Uni bin, muss die Lektüre von „The ‚digital natives‘ debate: A critical review of the evidence“ von Bennett/Maton/Kervin warten. (British Journal of Educational Technology 39, p. 775–786, 2008). Dort wird das Konzept der moral panic aufgegriffen und mit dem Bohei um eine Generation von Digital Natives verglichen:

Arguments are often couched in dramatic language, proclaim a profound change in the world, and pronounce stark generational differences […] Such claims coupled with appeals to common sense and recognizable anecdotes are used to declare an emergency situation, and call for urgent and fundamental change.

Another feature of this “academic moral panic” is its structure as a series of strongly bounded divides: between a new generation and all previous generations; between the technically adept and those who are not; and between learners and teachers.

Kommt mir alles bekannt vor.

Dann habe ich noch einen spannenden Aufsatz gefunden darüber, wie Gerüchte und Legenden entstehen und sich verbreiten, aber das führt dann wirklich zu weit weg vom Thema.

Bei „Beyond the ‚digital natives‘ debate: towards a more nuanced understanding of students‘ technology experiences“ von Bennett/Maton bin ich noch am Anfang, bin da aber auf ein Buch aus dem Jahr 1986 gestoßen, das von 1950 bis 1985 immerhin 75 Bezeichnungen die jeweils neue, durch grundlegenden gesellschaftlichen Wandel entstehende Zeit zusammenstellt. Jetzt, mit dem Ende des Gutenbergzeitalters, gilt es aber wirklich! Ehrlich.

Schreibe einen Kommentar