Auf der Kundgebung gegen AfD, Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus gewesen. Ein Lichtermeer waren wir, sehr praktisch mit dem Handy: ich hatte nicht immer die Taschenlampenfunktion an, zwischendurch auch mal nur das mildere Licht meines EPUB-Readers. Gleichzeitig klatschen und mit Handy leuchten ist aber nur schwer möglich; man muss sich entscheiden, oder man nimmt Klatschgeräusche aufs Handy auf und spielt die per Knopfdruck ab, aber soweit wollte ich dann doch nicht gehen.

Auf dem Klavier gab es zwischen den Liedern einige Takte „Bella Ciao“ als Überleitung, wir sangen auch Antifaschistisches auf die Melodie von „Hejo, spann den Wagen an“, und all das erinnerte mich an die Lagerfeuerlieder meiner Jugend.

Ich war nicht in vielen Lagerfeuersituationen, vielleicht dreimal, aber das war insgesamt schon prägend. Dazu kam ein Liederbuch, zu dem ich weiter unten noch etwas schreiben werde, in dem die Lagerfeuerlieder standen, und das ich halbwegs durcharbeitete. Jedenfalls kannte ich „Bella Ciao“ schon von damals. Und wie die anderen Lieder heißen, an die ich mich gleichfalls erinnerte, das habe ich jetzt recherchiert. Für die Generation vor mir alles olle Kamellen, wie sich herausstellte.

„Weit in der Champagne im Mitsommergrün“, die erste Zeile wusste ich noch, ein uraltes Lied zum Ersten Weltkrieg – uralt, ja, Pustekuchen. Ich wusste noch, dass es einen englischen Text dazu gibt, stellt sich heraus: das Lied heißt im Original „No Man’s Land“ und ist von Eric Bogle aus dem Jahr 1976. Hannes Wader hat es als „Es ist an der Zeit“ ins Deutsche übertragen.

„Die Moorsoldaten“ (1933), ein trauriges Lied aus einem Konzentrationslager.

„Dos Kelbl“ ist auch drin im Buch, Melodie von Sholom Secunda und jiddischer Text von Aaron Zeitlin, 1940 für ein Musical entstanden, der Hintergrund ist auch die Ermordung im Konzentrationslager. Mir ist der jiddische Text vertrauter, weil Lagerfeuer, aber man kennt es vor allem aus der späteren englischen Übersetzung als „Donna, Donna“ von Joan Baez oder Donovan, woher ich sicher die Melodie hatte, bevor ich das Lied bewusst wahrnahm.

Die Beschäftigung mit Musik und der halben Handvoll Lagerfeuern war sicher wichtig für mich. Damals waren die Lieder für mich aber Beschäftigung mit der Vergangenheit, dass sie wenige Jahre zuvor Teil der Friedensbewegung waren, wusste ich nicht, dass es in der Zukunft Anlass geben würde, sie wieder hervorzuholen, noch weniger.

(Ist das am Ende als Neonazi ähnlich? Sitzt man da als Kind am Lagerfeuer, singt gemeinsam „Die Wacht am Rhein“ wie Major Strasser und seine Bande in Casablanca oder gleich das Horst-Wessel-Lied, und das prägt einen dann? Gilt das nur für Generation-X-Neonazis? Böse Menschen kennen sicher auch Lieder.)

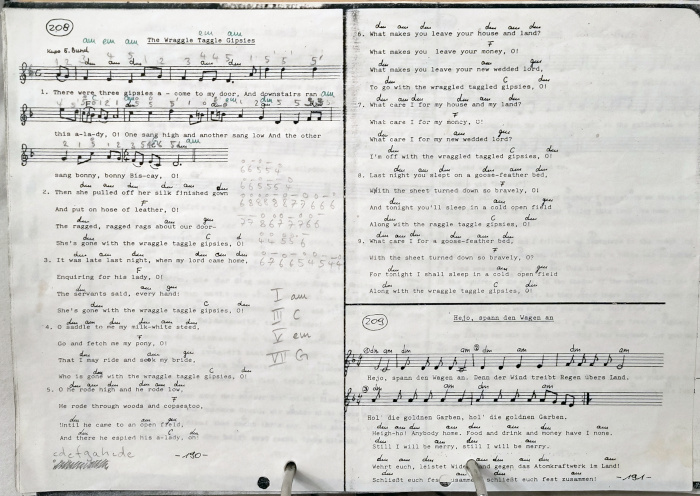

Das oben erwähnte Liederbuch hieß 303, vermutlich, weil 303 Lieder darin waren. Es musste aus der kirchlichen Jugendbewegung stammen, kam vielleicht über meinen Bruder in den Haushalt? Es gab Gospels drin und Traditionals, deutsche und irische Volkslieder, Beatles, wenig Woody Guthrie, mehr Pete Seeger, gesellschaftskritische Hits der 1960er Jahre. Nichts aus der musikalisch so reichen amerikanischen Depressionszeit, „Brother, Can You Spare A Dime“ etwa, das kannte damals keiner.

Irgendwo im Blog habe ich das sicher schon einmal geschrieben: Als es im Germanistikstudium um mittelalterliche Liederhandschriften ging, spielte natürlich auch Editionsgeschichte eine Rolle. Darum, dass die Liederhandschriften alle voller Fehler waren: Fehlzuschreibungen, weil herumziehender Interpret und ursprünglicher Dichter vermengt wurden, Verhörer, Schreibfehler, fehlende Strophen, doppelte Strophen, Strophen in falscher Reihenfolge – und all das findet sich ebenso in 303. Die Texte mit der Maschine getippt, die Noten und Akkorde handschriftlich, ebenso die Namen der Interpreten, sofern vorhanden. Urheberrecht kein Thema, damals.

Schreibe einen Kommentar