1. Neue Regeln

Kannst du hacken? Nur Hacker dürfen Hoodie überm Kopf tragen.

2. Namenskürzel im Kollegium

Ich kenne jetzt schon viele Namen im Kollegium, allerdings nicht immer alle der drei Namen, die ich mir merken muss: den Vornamen, den Nachnamen, das Namenskürzel. Das Namenskürzel ist das Element, mit dem ich beim Vertretungsplanen am meisten zu tun habe. „Kafka, Franz“ könnte zum Beispiel das Kürzel „Kaf“ haben, oder „KaF“, je nachdem. Mein Kürzel war einfach, nämlich immer „Rau“, so dass ich nicht immer wusste, ob ich irgendwo meinen vollen Namen oder das Kürzel eingebe.

Als ich in den ersten sieben oder acht Jahren des Jahrtausends mal kurz ins Stundenplanen hineingeschnuppert habe, gab es zwar schon Stundenplanung mit dem Computer (nicht mit Untis, nicht mit Willi, sondern ein obskures anderes Programm), aber die Vertretungsplanung lief noch analog, und zwar mit dieser Stecktafel:

Da war die Information in mehreren Spalten repräsentiert, nämlich: welche Lehrkraft hat in welcher Stunde Unterricht, ist also im Haus; welche Klasse hat in welcher Stunde welche Lehrkraft; und welcher Raum ist in welcher Stunde von welcher Lehrkraft belegt. Wenn man sich sehr gut damit auskannte, ich gehörte nicht dazu, konnte man da schnell sehen, welche Vertretungslösung es gab.

Die Stecktafel zu stecken, wenn der Stundenplan stand, war eine ungeliebte Arbeit. Besteckt wurde sie mit solchen kleinen Plättchen:

Stecken mit Strich nach oben oder unten bedeutete jeweils Unterricht oder Entfall im platzierten Slot; die Farbe stand für eine bestimmte Fächergruppe und identifizierte zusammen mit dem Symbol, das es in mehreren Farben gab, die Lehrkraft. Rot waren Sprachen, und das Symbol oben war ich.

Die Steckkarte war also noch ein weiteres Identifikationsmerkmal neben Namen und Namenskürzel, aber das musste sich nur die Vertretungsplanung merken. Dafür gab es… Merkhilfen. Ein Ausrufezeichen passte zum Beispiel zum verballhornten Namen einer Lehrkraft; ein als Spiegel deutbares Symbol wurde mit der – angenommenen – Eitelkeit einer weiteren Lehrkraft verbunden. Und ich, mit dem Symbol da oben, ich war, so erfuhr ich später, das kleine Zahnrädchen im Getriebe. Man kannte mich da ja noch nicht so.

3. Länge von Aufsätzen

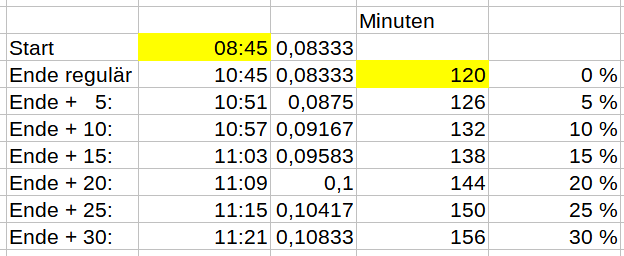

Ich habe mir nach vielen Jahren endlich ein kleines Tabellenkalkulationsdokument gemacht, um die Länge von schriftlichen Prüfungen zu berechnen. Die Startzeit ist ja meist fix, die Arbeitszeit flexibel – das hängt von Jahrgangsstufe, Textsorte, Schwierigkeitsgrad. Die Endzeit ist aber nicht flexibel, weil danach ja der nächste Unterricht oder, eher, eine Pause kommt. Also trage ich die Startzeit in die Tabelle ein (die erste gelbe Zelle) und schraube so lange an der Arbeitszeit (die zweite gelbe Zelle) herum, bis die Endzeit passt – jeweils natürlich mit Nachteilsausgleich-Zuschlagszeiten:

(Die mittlere Spalte dazwischen ist ein Problem. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich 120 Minuten elegant als Wert eingeben kann. Was stattdessen geht, ist: die Zahl 120 eintragen und mit 1/24/60 multiplizieren, und das sind dann 120 Minuten; ebendieses Ergebnis steht in der mittleren Spalte. Der Wert 1 steht nämlich für 24 Stunden, so dass 1/24/60 für eine Minute steht. Das geht sicher auch anders, muss ich mir mal anschauen.)

Schüler und Schülerinnen wünschen sich immer mehr Zeit bei Aufsätzen. Auch wenn man ihnen mehr Zeit gibt. Ideal ist für mich ja: viel Zeit, viel überlegen, wenig schreiben. Aber je mehr Zeit man ihnen gibt, desto mehr schreiben sie einfach, und das mag ich ja gerade nicht.

4. Schulaufgabenaufsichten

Ich fänd es völlig okay, wenn während der Aufsicht bei Deutsch-Schulaufgaben (längeren schriftlichen Aufsatz-Prüfungen) das Handy der Lehrkraft auf das Whiteboard projiziert werden würde. Quasi zusätzliche Lerngelegenheit, dann könnten die mitlesen. Aber das geht ja nicht, weil man während Aufsichten sich nicht fremdbeschäftigt, das habe ich vergessen.

Sicherheitshalber: Nicht ernst gemeint. Manche wären wohl abgelenkt.

Schreibe einen Kommentar