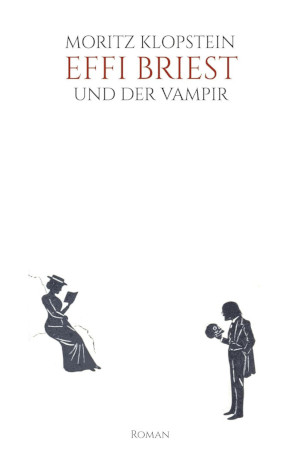

Was, wenn der Chinese ein Walache wäre?

Der Chinese, das ist, was wir in unserem Geschäft den Schülern und Schülerinnen als exotisches Element und Symbol innerhalb von Effi Briest verkaufen: Eine unheimliche Gestalt im Roman, schon vor einiger Zeit gestorben und begraben, und als die junge Effi durch unheimliche Gräusche (Spoiler: die Vorhänge) im Obergeschoss irritiert wird, findet sie dort auf einem Stuhl auch einen kleinen aufgeklebten – Chinesen. Das ist jetzt nicht so aufregend, zugegeben, aber halt das Unheimlichste, was das an Unheimlichen nicht übermäßig gesegnete Effi Briest hergibt. (Später erfahren wir außerdem, dass der Chinese, vielleicht, in eine unglückliche Liebesgeschichte verwickelt gewesen ist.)

Und wenn der Chinese ein Walache gewesen wäre? Die Walachei kennt man heute aus Tschick und als Ursprungsort von Dracula und anderen Vampiren. Immerhin schon etwas grusliger. Und wenn statt Major Crampas ein walachischer Gentleman auftaucht, immerhin satisfaktionsfähiger als ein Chinese, dann kann das die Eintönigkeit in Kessin ganz schön durchbrechen.

Nachworte sollte man nach dem Buch lesen, Blogeinträge vielleicht auch; es folgt allerdings nur ein milder Spoiler, der auch nicht besonders überrschend sein wird.

Also?

Dem Nachwort entnehme ich, was beim Lesen schon klar wird: Ein Großteil des Textes ist direkt von Fontane übernommen. Einmal dachte ich mir, das kennst du doch! Und genau so stand es, ich schlug nach, auch bei Fontane! Allerdings kannte ich die Stelle eher deshalb, weil mir am Vorabend die Augen just über dieser Stelle zugefallen waren und ich mich zuerst nicht daran erinnert hatte. Allerdings stammt nicht alles von Fontane; die Texte von einer viel größeren Anzahl an Autoren und vor allem Autorinnen aus der Zeit der Jahrhundertwende (mehr oder weniger) werden verwendet. Wenn Klopstein eine Lücke in Fontanes Test füllen möchte, dann sucht er nach einem vergleichbaren zeitgenössischen Stoff und schneidet daraus eine passende Stelle aus, wie so ein Schneider. Im Nachwort werden diese Werke genannt, so dass man ihnen nachspüren könnte. Es sind aber wirklich eine ganze Menge. Tatsächlich geht Klopstein so weit zu sagen:

Ich war bemüht, die aus meinen Vorlagen übernommen Versatzstücke möglichst wörtlich und unverfälscht wiederzugeben [aber natürlich gab es immer wieder kleinere Um-Schreibungen]. So habe ich vor allem an den Nahtstellen immer wieder kurze Passagen, hin und wieder aber auch ganze Seiten selbst neu geschrieben.

Das heißt: Wirklich nur hin und wieder ganze Seiten, der Rest ist Collage? Respekt. Eine schöne Idee, und sie funktioniert auch.

Und wenn ich zum Beispiel diese Stelle lesse:

Das öde Kloster war ein großes, zeitgeschwärztes Gebäude, welches völlig vereinsamt, etwa eine halbe Stunde von Kessin entfernt, sich auf brachem Terrain erhob. Erst Kloster, nachher Blatternspital, schließlich Armenhaus, war es eine von jenen traurigen Ruinen, die, längst unbewohnt, auf nichts als die Demolierungshacke warten. Die Wände waren schmutzig, die Fensterrahmen schwarz, die Scheiben teils ausgebrochen, teils mit Papier geflickt. Gegen die baufälligen Mauern drückten sich ein paar verkrüppelte Bäume,

Dann frage ich mich, durch die Ruinen welches anderen Romans wir jetzt gerade gehen mögen.

Funktioniert Effi und der Vampir als eigenständiger Roman? Also: ist er spannend, gut geschrieben, folgerichtig oder nicht, erschafft er eine eigene Welt? Das zu beurteilen sehe ich mich nicht in der Lage; zu sehr lese ich Fontane dabei. Ich habe mich allerdings sehr unterhalten beim Lesen.

Fontane hat keinen historischen Roman geschrieben, sondern einen aus seiner Zeit; ist das hier dann ein historischer Roman? Wenn Borges‘ Pierre Menard den Don Quixote neu geschrieben hat, aber wörtlich gleich wie bei Cervantes, hat er dann nicht einen historischen Roman geschrieben?

Effi und der Vampir gibt es nur auf Papier, Book on Demand (sauber gesetzt und lektoriert; nur zwei Tippfehler): https://buchshop.bod.de/catalogsearch/result/index/?q=moritz%20klopstein

Schreibe einen Kommentar