Ich will kein neues Fach einführen, aber ich glaube, meine Schüler und Schülerinnen müssen lernen, einen Detektor für Unsinn zu entwickeln.

Ein Unsinn-Detektor macht einen, auch ohne größere Sachkenntnis, auf die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Unsinn aufmerksam. Das muss dann nicht immer Bullshit sein, es gibt ja auch beim Rauchmelder etwa Fehlalarme. Dennoch ist das ein nützliches Werkzeug. Erfunden hat es, oder zumindest das Wort, Ernest Hemingway, wenn auch in etwas anderer Bedeutung:

The most essential gift for a good writer is a built-in, shock-proof, shit detector. This is the writer’s radar and all great writers have had it.

Ernest Hemingway, interviewed by George Plimpton, Paris Review Issue 18 (Spring 1958); später veröffentlicht in Writers at Work, Second Series (1963)

(Also gut, es war shit und nicht bullshit, häufig auch zitiert als crap. Und er meinte es auch anders, denke ich. „Denke ich“, seufz. Also gut, ich besorge mir Writers at Work, zweite Serie, es ist S. 239 in meiner Ausgabe, am Ende des Interviews. Das Zitat steht in keinem sehr großen Zusammenhang, es ist eine abschätzige Bemerkung zu dem Graham-Greene-Zitat, mit dem der Interviewer Hemingway konfrontierte. Jedenfalls geht es darum, was einen guten Schriftsteller ausmacht.)

Vielleicht zeigen wir unseren Schülern und Schülerinnen zu wenig bullshit, und können ihnen dann auch nicht vormachen, wie man deutlich sagt: das ist Unfug. Jedenfalls ist mir diese Woche in zwei verschiedenen Klassen etwas empfohlen worden, bei dem man mein Bullshit-Detektor Alarmsignale gab.

Fall 1

In einer Klasse kam es zu einem Gespräch darüber, warum man fiktionale Texte lesen sollte, oder was man überhaupt lesen sollte, oder was man in der Schule lesen sollte. So ähnlich war das schon mal vor vierzehn Jahren, Blogeintrag: „Können wir nicht mal etwas Sinnvolles in der Schule lesen?“ Damals lieh mir ein Schüler Vom Kopf ins Herz aus, diesmal war es ein anderes Buch: Leadership and the One Minute Manager: Increasing Effectiveness through Situational Leadership II.

Das Buch ist ein kurzer Ratgeber für Manager. Darin wird ein Modell für erfolgreiches Führen vorgestellt, Situational Leadership II, deutsch Situatives Führen (Wikipedia), in der Ursprungsform aus dem Jahr 1977. Die Vorstellung dieses Modells ist in eine fiktionale Handlung eingebettet, als da wäre: Die Unternehmerin ist unzufrieden und nimmt Kontakt mit dem One Minute Manager auf. (Der One Minute Manager ist der Held eines anderen kurzen Ratgebers für Manager, von den gleichen Autoren. Es handelt sich also um eine Art Fortsetzung oder eine Serienfigur.) Der One Minute Manager erklärt der Rat suchenden Unternehmerin in einer Reihe von Gesprächen sein System, auch indem er ihr Gespräche mit seinen Mitarbeitern vermittelt. Der Kern des vorgestellten Systems: Es gibt vier verschiedene Stadien der Mitarbeiter-Entwicklung und vier verschiedene Führungsstile; jeder Führungsstil passt zu einem Stadium; und ein Mitarbeiter kann sich gleichzeitig in verschiedenen Aufgabenbereichen in verschiedenen Stadien befinden.

Warum mein Bullshit-Detektor anschlägt:

- kleines Büchlein (also vielleicht für Leute, die keine großen Büchlein lesen)

- new and updated edition von Version II eines Systems (ich misstraue solchen Systemen)

- leerer Slogan

- leicht zu merkendes Schlagwort (the one minute manager)

- ein Modell wird präsentiert, aber behauptet, es sei gar kein Modell, sondern die Wirklichkeit

- „clear and simple terms“ – bin ich voll dafür, aber wenn man das eigens hinschreibt, ist es für mich ein Signal, dass es platt und banal wird

- das Buch verspricht einfache Lösungen

- das Buch hat einen goldfarbenen Buchrücken

- der Autor hat eine Firma, die nach ihm benannt ist

- und, zugegeben, das Buch behauptet, etwas mit Managementlehre zu tun zu haben

Ich habe das Buch dann durchaus mit Genuss und Interesse gelesen. Während der Lektüre hat sich dann herausgestellt, dass es tatsächlich ganz furchtbar ist. Zwei Dinge bemängele ich daran.

Erstens der Inhalt: Das System scheint mir, aber ich bin ja kein Wirtschaftler, platt und banal: Früher soll es zwei Führungsstile gegen haben. („For a long time people thought there were only two leadership styles.“) Als neu vorgestellt wird die Erkenntnis, dass weder der eine noch der andere pauschal richtig ist, sondern dass das vom Einzelfall abhängt, und dass es außerdem gar nicht zwei, sondern vier Führungsstile gibt. Verbrämt wird das als exakte Wissenschaft, indem viele Begriffe eingeführt werden. Die kann man auswendig lernen und glaubt dann, etwas gelernt zu haben:

- development gibt es bei competence und commitment

- die beiden bilden zusammen die vier development levels

- commitment besteht aus confidence und motivation

- die drei skills eines guten Führers sind goal setting, diagnosis, und matching

- goal setting hat die 5 Merkmale SMART und beginnt mit einer alignment conversation („In addition to doing your own job, you have to manage the performance of your people.“ Uh.)

- six types of conversation

Und so weiter. Liest sich wie ein Katechismus. Da ist jedes didaktische Modell komplexer, von Piaget vielleicht abgesehen, ahem, aber gut, vielleicht lernt man Pädagogik genauso, ich weiß es nicht mehr. Die zwei erklärenden Analogien, die verwendet werden, stammen übrigens beide aus dem Schul- oder Universitätsunterricht und sind hanebüchen.

In den letzten Absätzen gibt es ein Happyend, und zwar wirklich genau in märchenhaftem Tonfall: Die Unternehmerin geht zurück in ihre Firma, und wendet die neuen Methoden an; aus ihrer Firma sind acht geworden; und „die gleiche Art Erfolg spürt“ sie auch in der Familie bei ihren drei Kindern, wo sie inzwischen mehr Freundin als Mutter ist.

– Und dann scheint das Modell einfach überhaupt nicht hilfreich zu sein, das System also gar nichts nichts zu bringen. Die Wikipediaseite dazu verwendet die Begriffe „Binsenweisheiten“ und „Horoskope“, um zu erklären, was „mangelnde Validität“ bedeutet. Das bezieht sich wohl auf eine ältere Fassung des Modells und auf der Diskussionsseite dazu stritten sich vor 14 Jahre auch zwei Leute darüber, ob das nicht zu harsch sei. Es deckt sich jedenfalls mit meinem Eindruck, das freute einen immer.

(Natürlich können Modelle auch interessant sein, wenn sie nicht die Aufgabe erfüllen, für die sie ursprünglich gedacht sind. Die olympischen Götter, oder Freuds Aufteilung in Es, Ich und Über-Ich sind schöne Modelle, unabhängig davon, wie geeignet sie für den ursprünglichen Zweck sind.)

Zweitens das Welt- und Menschenbild: Kapitalismuskritik liegt mir nahe, deshalb begegne ich solchen Büchern natürlich voreingenommen. Meine Mäkelei beginnt mit der vorangestellten Erklärung des One-Minute-Symbols, noch vor dem Inhaltsverzeichnis: wir als Anführer sollen uns täglich einmal bewusst machen, dass die um uns herum unsere wertvollste Ressource sind. Kursives they im Original. Das ganze Buch über gibt es diese Unterscheidung; dass einer von denen mal zu uns gehören wird, ist nicht vorgesehen. (Aber das we an Anfang schmeichelt dem Leser natürlich.) Paternalistisch Hilfsausdruck. Manchmal muss man aber streng sein, was „the humanists of the world” enttäuschen wird. Weit ist es gekommen mit dem Humanismus.

Nicht gestört hat mich der Stil. Ja, die Figuren sind noch nicht mal zweidimensional, der One Minute Manager chuckled viel, und lacht viel, („had a good laugh“, „with a laugh“, „laughed“). Die Absätze und Kapitel sind kurz, die Sprache ist einfach. Das Buch ist voller „one of my favorite sayings is“, gefolgt von eingerahmten Stickerei-Sprüchen, sozusagen. Sogar Lao-tse wird bemüht. Aber damit kann ich leben; vielleicht sollte ich Informatik-Erklärungen oder Hinweise zu Gedicht-Analyse auch so verfassen. Ich glaube, in der zeitgemäßen Didaktik lese ich auch ab und zu so etwas.

Das Buch ist schlecht, aber ich habe den Schüler dafür gelobt, dass er es liest. Vielleicht bin ich altersmüde geworden und schon froh, wenn jemand überhaupt liest. So wie man als Dudelsackspieler mit dem billigsten und schwächsten Instrument anfängt, bevor man überhaupt ein gutes Instrument erkennen kann, oder wie man mit der billigsten Groschenromanserie anfängt zu lesen, so kann man – so meine Hoffnung – auch mit Dale Carnegie beginnen zu denken? Vielleicht? Ich habe in dem Alter ja auch Perry Rhodan und sogar eine Weile John Sinclair gelesen und bin inzwischen ja auch bei anderen Büchern gelandet.

Das Vorgehen, wirtschaftliche Modelle in eine mehr oder weniger ausgearbeitete fiktionale Handlung einzubetten, ist vielleicht verbreitet. The Fountainhead habe ich nie gelesen; aber mal The Goal von Goldratt und Cox, ein Romanklassiker der Managementlehre. In der Philosophie gibt es natürlich schon viel länger, ich meine gar nicht mal Sofies Welt von vor ein paar Jahrzehnten, sondern Platon. Viel mehr Rahmenhandlung als im Phaidros gibt es in dem Management-Büchlein auch nicht, nur eben erzählende Passagen. Für die Pädagogik gehört noch Rousseaus Émile dazu, und sicher noch mehr.

Wer weiß, vielleicht führt die Beschäftigung mit Leadership and the One Minute Manager: Increasing Effectiveness through Situational Leadership II irgendwann ja doch mal zu Sokrates? Oder wenigstens zu einem kritischen Blick auf Modelle, und dass Modelle keine Naturgesetze sind?

Mein nicht völlig ernst gemeinter Vorschlag, stattdessen Dracula zu lesen, daraus könne man sehr viel über leadership lernen, verpuffte. Dracula: kaum unbekannt; das Konzept Vampir war nicht bekannt. Tatsächlich haben wir vier Männer und zwei Frauen, die als Team arbeiten und dabei erst mal versagen. Denn keiner hört auf die Frau und der Anführer, ein besserwisserischer Van Helsing, hat keine Ahnung. Welcher Geführtentyp ist Dr. Seward, welcher Quincey Morris; welchen Führungsstil wendet Helsing jeweils an?

Interessant wäre es, das Modell auf die Schule zu übertragen. Welcher Schüler ist D1, welcher D2, welche Schülerin D3 oder D4, und wie passe ich meinen Führungsstil an? Dass manche dabei mehr Freiheiten haben als andere, nehmen die Angestellten des One Minute Managers problemlos hin, in der Klasse erwarte ich dann aber ein: „Wieso darf die das und ich nicht?“ Was in der Schule auch nicht so leicht geht: Rausschmeißen, wenn‘ nicht passt:

”After a while,” said the One Minute Manger, “you talk to the person about career planning and outplacement.”

“I see,” said the entrepreneur with a smile.

Fall 2

Ein anderer, durchaus aufgeweckter Schüler empfahl mir, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, einen kritischen Dokumentarfilm zu Wikipedia, den er – allerdings schon vor ein paar Jahren – gesehen habe. Da sei manches unsachlich oder von Willkür abhängig. Ich recherchierte kurz zu dem Thema und mein Bullshit-Detektor schlug heftig an.

Konkret geht es letztlich um die Wikipediaseite zu Daniele Ganser. Deren Bearbeitung ist in der Tat eingeschränkt, die Diskussionsseite ellenlang und – wie bei ellenlangen Diskussionsseiten – zum Teil archiviert, so dass man zurückblättern muss, um alles zu lesen. Ich habe nur mal reingeschnuppert in diese Diskussion, deren Höhepunkt vorbei zu sein scheint. Die Hauptseite ist besonders gut belegt, wohl als Folge von Problemen.

Denn die einen nennen Ganser „Friedensforscher“, die anderen sagen, dass er Verschwörungstheorien verbreitet. Er ist beliebt bei AfD und in der rechten Szene und bei Esoterik-Spinnern; er sagt, dafür könne er ja nichts. Seine Themen sind die Geheimnisse um 9/11, Ukrainekrieg, NATO-Geheimarmeen, Corona, die ganze Bandbreite. Ich kenne ihn aus einem Volksverpetzer-Beitrag.

Darf man in Wikipedia schreiben, dass jemand Verschwörungstheorien verbreitet? Aber ja, selbstverständlich, wenn seriöse Quellen das behaupten. (Dass das Wort „Verschwörungserzählung“ oder „Verschwörungsmythen“ besser wäre, okay, aber es hat sich nun mal das andere Wort etabliert. Dass es echte Verschwörungen gab und demnach wohl immer noch gibt, der Tabak- und Erdölindustrie etwa, ändert nichts daran, dass heute unter Verschwörungstheorie Humbug verstanden wird.)

Den Dokumentarfilm über Ganser und Wikipedia findet man leicht auf Youtube. Laut IMDB-Kommentar ist das:

A Youtube video created by amateurs and posted all over the German-language internet. A few anti-establishment media have picked it up (see „External Reviews“), generously labeling the video as „documentary“.

Aber auch das kann ja irgendwer dorthin geschrieben haben. Ich habe den Film nicht ganz angeschaut; schon die erste Einstellung ist nicht sehr professionell, mit Goethe statt Laot-tse und typographisch falschen Anführungszeichen, und so geht es weiter. Der Text bei Youtube ist tendenziös. Das heißt noch nicht unbedingt, dass der Film in irgendetwas unrecht hat, aber es bringt meinen Bullshit-Detektor weiter zum Klingeln. (Bevor man es auf anderem Weg herausfindet: Ich schreibe selber gelegentlich für Wikipedia.)

Gemacht wurde der Film von einem Musik- und Biologie-Kollegen aus Oldenburg, der sich 2017 als Rufmord-Opfer der Webseite Psiram bezeichnete und ein Investigativ-Blog zu Wikipedia mit monatlichen Beiträgen betreibt, mit Gästen, die von Wikipedia auch der Verbreitung von Verschwörungstheorien bezichtigt werden. Der Tonfall ist erwartbar.

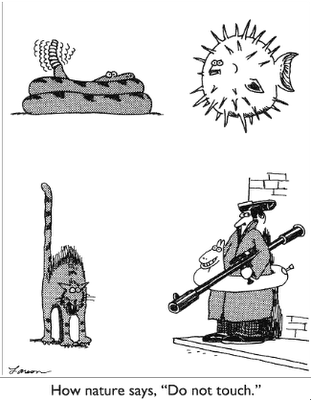

(Cartoon von Gary Larson)

Nun ist es nicht so, dass nur Schülern und Schülerinnen so ein Bullshit-Detektor fehlt; er scheint auch sonst vielen zu fehlen. Ganser ist populär, Youtube-Kanäle haben viele Abonnenten. Precht hat das mit den Haaren, das verstehe ich ja noch.

(Mit Erlaubnis der beiden Schüler veröffentlicht. Ich habe auch ein Dokument mit Sachbuchempfehlungen angelegt, das ich bald mal verbreiten werde.)

Schreibe einen Kommentar