Monat: April 2016

-

Zeitung in der Schule lesen

(24 Kommentare.) Zum Halbjahr habe ich eine 8. Klasse etwas unvermittelt übernommen; gestern haben wir Zeitung gelesen. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht mit Schülern. So einfach, wie man sich das vorstellt („bringt doch alle mal eine Zeitung mit“) ist das gar nicht: Dass die meisten Schülerinnen und Schüler keine Zeitung lesen,…

-

Schreibanlass für die Schule: Der Osterhase hat ein Fahrrad gebracht

(1 Kommentare.) Dieser schöne Text ging bei Twitter herum: Der Osterhase hat ein Fahrrad gebracht. Ein sehr schöner Text, den ich gerne mal als Schreibanlass in der Schule nutzen werde. Es geht darum um Geschenke für Kinder in unserer Gesellschaft und wie man Kindern erklärt, warum man ihnen nicht jeden Wunsch erfüllen will, auch wenn…

-

„Die erschreckenden Bildungsdefizite junger Deutscher“

(16 Kommentare.) So titelte die Welt am Wochenende einen lesenswerten Beitrag. Darin geht es um eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, laut der – vereinfacht gesagt – der Studienabbrecher-Anteil stetig steigt. Der Wirtschaft, heißt es, fehlen qualifizierte Absolventen und die Universitäten klagen über Studierende, die kein Interesse an Wissenschaft mitbrächten und denen Grundferwtigkeiten und Grundwissen fehle. Schuld…

-

Datenschutz auf Schulhomepages, kurze Anmerkung

(4 Kommentare.) In einem Lehrerforen ging es neulich darum, wie und ob Lehrernamen – etwa im Zusammenhang mit Sprechstunden oder E-Mail-Listen – auf einer Schulhomepage erscheinen dürfen. Da geht es anscheinend drunter und drüber in den verschiedenen Bundesländern. Also: In Bayern müssen es nur die Lehrkräfte mit irgendeiner Außenfunktion hinnehmen, dass ihre Namen auf der…

-

Wochenrückblick, gemischt

(5 Kommentare.) Der Zeitung entnommen, dass im kommenden Schuljahr an der Nachbarschule, einer FOS/BOS (Fachoberschule, Berufsoberschule; bietet in Jahrgängen 11-12 oder 11-13 die Möglichkeit, Fachhochschulreife oder Hochschulreife, eventuell fachgebunden, zu erreichen) Flüchtlingsklassen eingerichtet werden. Die Klassen selber werden laut Zeitung in unserem Gebäudeteil sein, weil die FOS/BOS seit Jahren ohnehin wächst und Räume bei uns…

-

Ukulele im Ensemble, und Panamapapiere, ein bisschen

(5 Kommentare.) Letzte Woche war einer ein Treffen des Münchner Ukulele-Meetups. Wir sind ein paar Ukulelespieler von unterschiedlicher Erfahrung und treffen uns einmal im Monat im Nebenzimmer der einen oder anderen Gaststätte und spielen mit unseren Ukulelen. Der eine oder andere spielt etwas vor, man zeigt den anderen vielleicht ein paar Kniffe, und spielt vor…

-

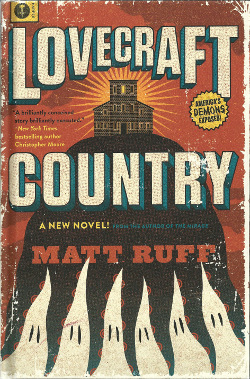

Matt Ruff, Lovecraft Country

(3 Kommentare.) Habe ich hier tatsächlich noch nie etwas über Matt Ruff geschrieben? Seinen Erstling, Fool on the Hill (1988) habe ich bald nach Erscheinen gelesen, und vor wenigen Jahren wieder: Hat sich gut gehalten, ist aber sicher nicht für jeden etwas. Meine Leserunde würde sich schütteln… aber ein tolles Buch: Ein Universitätsroman mit einem…