Monat: August 2012

-

Jack London, The Road

(1 Kommentare.) Nur ganz kurz als Lesetipp diese 1907 erschienenen Erinnerungen von Jack London über seine Zeit als Landstreicher, englisch hobo, in der ersten Hälfte der 1890er Jahre. Darauf gekommen war ich bei diesem Blogeintrag über Hoboes, und es dauert dann oft mal bis zu den nächsten Sommerferien, bis ich dazu komme, ein vorgenommenes Buch…

-

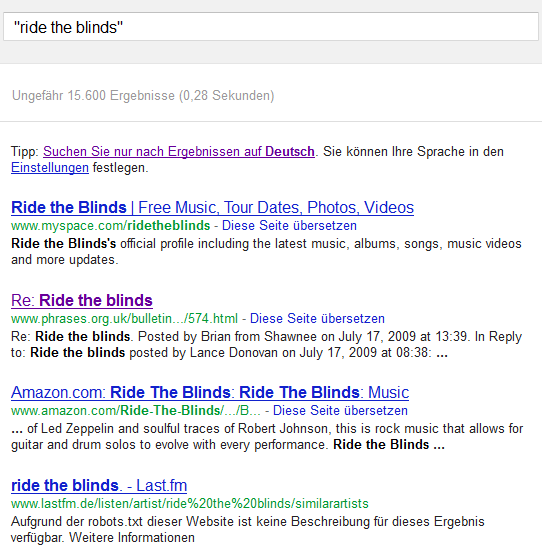

Das Leistungsschutzrecht

(3 Kommentare.) Die Regierung hat einen Gesetzesentwurf für ein Leistungsschutzrecht vorgelegt, mit dem viele Leute unzufrieden sind. Ich will hier mal erklären, was dieser Entwurf beinhaltet, so wie ich es verstehe. Es geht um Suchergebnisse wie das folgende bei Google: Zu jedem Link liefert mir Google zwei bis drei Zeilen Text, damit ich mir vorstellen…

-

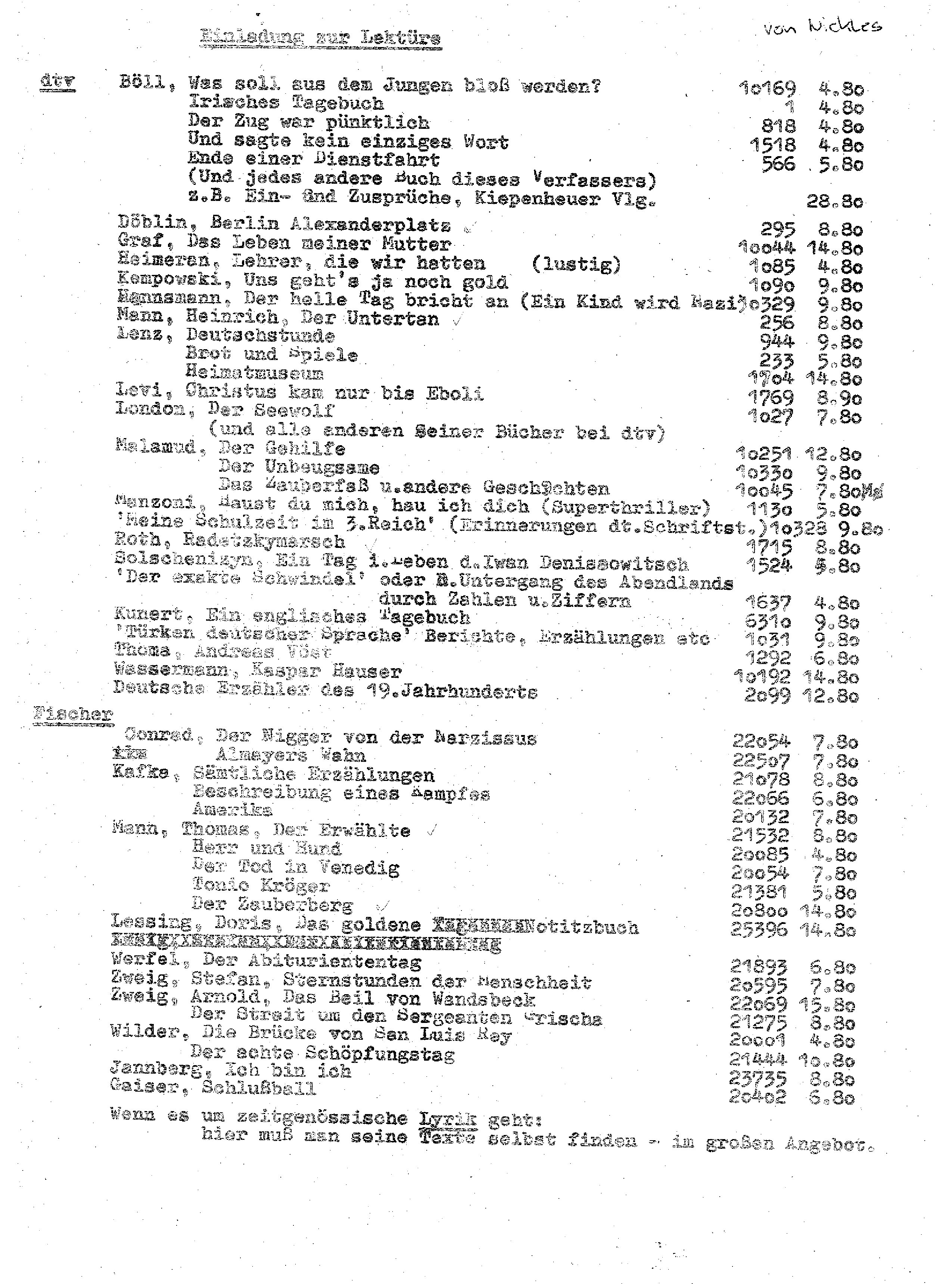

Lektürelisten für Schüler, und Herr Nickles

(16 Kommentare.) Herr Nickles war unser Deutschlehrer in der 11. Klasse, 1984-85. Ich sage bewusst „unser“, den er hat wie kein anderer unsere Klasse geprägt und zu einer Gemeinschaft zusammengeführt. (Der zweite Platz in dieser Hinsicht gebührt dem damaligen Englischreferendar – bei Twitter einigen gut bekannt. Der hat eine ganze Klasse „Goodnight Saigon“ von Billy…

-

Der Arduino: Mein neuer Computer

(8 Kommentare.) Sommerzeit ist Hardwarezeit, Teil 2: Ich bin alles andere als ein Elektrolurch. (Fachausdruck von Frau Rau. Fachausdruck vermittelt durch Frau Rau.) Gebt mir die theoretische Informatik, gebt mir Datenstrukturen, gebt mir Informatik und Gesellschaft – technische Informatik war dagegen nie das meine, ich komme entschieden nicht aus der Physik, so wie andere Informatiklehrer,…

-

Scannerstift C-Pen

(1 Kommentare.) Sommerzeit ist Hardwarezeit, Teil 1: Schon vor einiger Zeit habe ich ein Prüfexemplar des C-Pen 3.5 geschickt bekommen. (Ich kriege gelegentlich solche Angebote, winke zuerst fast immer ab, und lasse mich danach fast immer überreden.) Den Stift gibt es ab 130 €, Vorgängerversionen sind etwas billiger, trotzdem ist das ganze eher teuer. Dazu…

-

Blogparade und anderes Lesenswertes

(5 Kommentare.) 1. Blogparade Eine Blogparade: Da schreiben viele Blogger zu einem Thema und verlinken ihre Beiträge zentral. Ausgerufen hat Herr Larbig das Thema Reflektierende Praktiker: Wie sieht für mich als Praktiker meine routinemäßige Reflexion des Unterrichts aus? Schon viele Lehrende haben daran teilgenommen. (Lesen zum Beispiel: Miss Wirtschaft, Abulafia), ich bisher noch nicht, weil…

-

Hamlet on the Holodeck

(1 Kommentare.) Am Anfang steht eine Szene aus Star Trek Voyager: Captain Janeway übernimmt im Holodeck die Rolle von Lucy Davenport, Heldin einer Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, und erlebt Abenteuer mit einem Lord Burleigh, der sich in sie verliebt hat. Murray geht in Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace der…

-

Änderungen im G8

(6 Kommentare.) Zum Ende des Schuljahrs hat die bayerische Regierung eine Reform des G8 beschlossen. Das heißt, für die einen ist es eine einschneidende Reform, für die anderen sind es kleinere Änderungen als Folge eines kontinuierlichen Monitoring. Soll sein, soll sein. Die wichtigste Änderung ist das Flexibilisierungsjahr. Am Ende der 8., 9. oder 10. Klasse…

-

Sportminister Spaenle

(3 Kommentare.) Nachdem sich in der offiziellen Presseerklärung Nr. 197 des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus unser Minister als „Sportminister Spaenle“ bezeichnen lässt, verstehe ich nicht, warum er so gerne „Kultusminister“ genannt wird. Klar ist er auch Minister für Sport, und auch für Kultus, also Religion. Aber am meisten hat man doch mit ihm in…