Den Blogeintrag „Filmanalyse in der Schule I“ gibt es noch nicht, der liegt seit dem Herbst unfertig herum. Darin schreibe ich, was mir an Filmanalyse in der Schule gefällt und was nicht.

Inzwischen haben aber die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse Aufgaben zu erledigt, in Kleingruppen oder zu zweit, nämlich entweder die Analyse der ersten 5 Minuten eines Films, oder das Drehen eines eigenenen Films, also zumindest den Anfang davon. Schwerpunkt: Informationsvermittlung. (Weiter unten in diesem Blogeintrag steht der Inhalt des Gehefts, das ich zu diesem Thema ausgeteilt habe. Und natürlich hatte ich das mit Beispielen unterfüttert.)

Erkenntnisse aus den Analysen der Filmanfänge:

- Vier Minuten Film reichen oft, obwohl es Filme gibt, über deren erste Minuten einfach wenig zu sagen ist, weil wenig Information vermittelt wird. Das kann entweder sein, weil Kunst (2001), oder weil einfach gestrickt (irgendein Thor-Superheldenfilm).

- Auf dem Wort „extradiegetisch“ bestehen. Einmal erlebt, dass richtig erkannt wurde, dass eine zuerst als extragietisch gedeutete Erzählinstanz sich plötzlich als diegetisch herausstellte.

- Apropos: Sehr viele der vorgestellten Filme haben eine Erzählinstanz am Anfang. „Als die Armee der Südstaaten“, ein Wegwerfsatz von Hanns Dieter Hüsch zum Anfang von „Frieda und der Wilde Westen“, ist in diesem Haushalt sprichwortlich dafür geworden. Gemeint ist damit der Lauftext am Anfang („Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis“) oder der gesprochene Text zum Bild („Between the time when the oceans drank Atlantis…“) – ein erzählerisches Element im Film, von dem ich eigentlich gedacht hätte, dass es außer Mode gekommen wäre. Tatsächlich enthielten die meisten vorgestellten Filme so etwas in der einen oder anderen Form. – Kommt das wieder in Mode, oder wären die Filme sonst noch länger, oder trifft das einfach den Geschmack der Mittelstufe?

- Wir leben in einer Welt voller geschriebenem Text, und den müssen Filme abbilden. Früher ging das mit einer Nahaufnahme einer Visitenkarte (Blues Brothers zum Beispiel, auf den VHS-Kopiekopien meiner Jugend nicht mehr zu lesen), aber da war das noch wenig Text und nur gelegentlich – heute gibt es Computerbildschirme und Handys und Social Media, die kann man nicht einfach abfilmen. Also wird oft der diegetische Text auf extradiegetische Weise abgebildet, durch Sprechblasen oder Einblendungen, aufgefallen zum ersten Mal bei der Sherlock-Serie (ab 2010). Ist das dann überhaupt extradiegetisch? Sicher schon gut untersucht.

- Von Anfang an klar machen, dass Streamingdienste in der Schule nicht gehen. In der Klasse kann wohl kaum jemand DVDs rippen (sofernManDamitKeinenKopierschutzUmgeht) oder mit VLC Szenen abfilmen, oder Youtube-Videos herunterladen (wasGegenDieNutzungsbedingungenIst), also als erstes sicher stellen, dass man verwendbares Filmmaterial hat. Das war tatsächlich ein geringeres Problem als gedacht.

- Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, die mit mit unterschiedlicher Tippgeschwindigkeit und Tippgeräuschen nach und nach eingeblendet wird und einen amtlichen Tonfall hat: extradiegetisch oder nicht? (Das Beispiel stammt tatsächlich nicht aus der Analyse, sondern aus einem Film der Schülerinnen.)

Erkenntnisse aus den selbst gedrehten Filmen:

- Die Kamera der iPads ist nicht gut genug fürs Filmen, man nimmt stattdessen besser ein Handy.

- Hinweise darauf, dass Querformat üblicher ist als Hochformat und damit empfohlen.

- Bei Licht und Ton muss man hinnehmen, dass das nicht so gut ist; aber auf die Wichtigkeit von gutem Tom hinweisen!

- Schneiden kann man am iPad, aber besser geht es an größeren Geräten.

- Keine Zooms, also Brennweitenveränderungen! Das hatte ich vorher gesagt, und fast alle haben sich daran gehalten.

- Ein Trick, mit dem jeder selbstgemachte Film noch einmal so gut wirkt: professionelle Filmmusik unterlegen. Soll man das erlauben? Eher ja.

- Auch eine gute Idee: Sich an vorhandenen Filmen oder Filmserien orientieren und deren Stil imitieren. Einer Gruppe gelang das mit einem Eberhoferkrimi (Dampfnudelblues und so weiter) sehr gut.

- Schöner Fehler: Ein Telefongespräch zweier Personen, jeweils Nahaufnahme vom Kopf und Oberkörper; beide schauen in die gleiche Richtung, Hintergrund ist ebenfalls ähnlich – so kommt nicht die Illusion auf, dass die an verschiedenen Orten sind.

- Schöner Schnitt: Ein Auto fährt heran, Schnitt, Schüler steigt aus Fahrersitz. Bei Rückfahrt ähnlich: Schüler steigt ein, Schnitt, Auto fährt davon. Das ist natürlich besonders pikant, weil die alle keinen Führerschein haben. Sonst wäre die Szene vielleicht überflüssig, so ist die meta-witzig. Die Schnitte waren auch schön unauffällig gemacht, würden einem sonst gar nicht groß auffallen.

- Überhaupt: Schöne Schnitte, insgesamt. Das können sie alle recht gut, sowohl unauffällige Schnitte als auch, nicht zu oft, auffällige.

- Woran ich vorher aber nicht gedacht hatte: auf Arten von Schnitten hinzuweisen. Es gab zwar kein Star-Wars-Wischen, aber statt eines harten Schnittes gab es oft recht weiche Schnitte, also sehr kurze Überblendungen. Und die sehen unnatürlich aus, und wenn gar eine Verfolgungsjagd dargestellt wird, verlangsamen sie das Tempo enorm.

- Oft wird in Privatwohnungen gefilmt und mit privater Kleidung und privaten Accessoires. Das ist dann ein bisschen schwierig, wenn ich als Lehrkraft an der Ausstattung herumdeuten möchte; da steckt ja auch jede Menge Information drin – nur ist das halt manchmal gar nicht als Charakterisierung der Figuren beabsichtigt, sondern das, was man als junger Mensch halt für ganz normal und nicht-bedeutsam hält. Sagen wir, fiktives Beispiel, welches Poster an der Wand hängt. Darauf müsste man wohl vorher hinweisen, oder sich beim Deuten sehr zurückhalten.

Das Folgende und der Rest des Blogeintrags sind der Inhalt von vier A4-Seiten Geheft mit Grundwissen zu Film, das ich ausgeteilt habe. Den Inhalt des .odt-Dokuments habe ich einfach nach Wordpress kopiert, das nimmt alle Formatierungen mit, nur bei den Bildern musste ich nachbessern oder ersetzen.

Grundwissen Film

Februar 2024, Version 1.3

Schwerpunkt: Erzählender Film (statt: Sachfilm, obwohl es da auch erzählende Elemente gibt), und außerdem: Hollywoodfilm (statt Arthouse/Kunstfilm, andere Länder).

1. Das Drehbuch

SZ: Monsieur Besson, Sie schreiben, inszenieren und produzieren seit Jahrzehnten Hits. Mit „Léon – Der Profi“, „Das fünfte Element“ und „Lucy“ machen Sie wie kaum ein anderer Europäer Hollywood Konkurrenz. Was bereitet Ihnen am meisten Spaß beim Filmemachen?

Luc Besson: Das Verfassen des Drehbuchs natürlich! Ich setze mich an den Computer und schreibe: 2000 Raumschiffe tauchen am Himmel auf. Dann überlege ich kurz und denke mir, Luc, das kannst du doch noch besser. Also lösche ich den Satz wieder und schreibe: 5000 Raumschiffe tauchen am Himmel auf.

Interview von David Steinitz mit Luc Besson, Süddeutsche Zeitung, 15. Juli 2017

Im Roman kann man einfach schreiben: „5000 Raumschiffe tauchten am Himmel auf.“ Wenn die Erzählinstanz das im Roman sagt, dann ist das so; den Rest muss unsere Phantasie beitragen.

Im Drama geht das nicht. Wenn da 5000 Raumschiffe, oder 5000 Soldaten, eine Rolle spielen sollen, kriegt man die konventionell nicht auf die Bühne. Schon in der Antike haben sich Techniken entwickelt, um das Problem zu lösen, etwa die Mauerschau. Dabei steht zum Beispiel eine Ausschau haltende Wache auf der Mauer und erzählt (einer anderen Wache oder einem Vorgesetzten, tatsächlich aber dem Publikum), was sie sieht, nämlich die 5000 Soldaten. Eine andere Technik ist die Botenrede. Dabei berichtet ein Bote einem Empfänger der Botschaft, und zwar zum Beispiel von einer stattfindenden Schlacht, einer Schlacht mit eben jenen 5000 Soldaten.

Das Drehbuch ist ein Zwischending. Da kann man auch einfach schreiben, dass 5000 Raumschiffe auftauchen. Im fertigen Film muss das allerdings umgesetzt werden – aber das ist nicht mehr die Aufgabe oder das Problem der Drehbuchautorin oder des Drehbuchautors.

– Billy Wilder, ein in Österreich-Ungarn geborener Reisseur, vor den Nazis in die USA geflohen und dort berühmt geworden, sagte: „To make a great film you need three things – the script, the script and the script.“ Drehbücher können unterschiedlich detailliert sein; auf Grundlage des Drehbuchs wird ein shooting script erstellt, nach dem dann der Film gedreht wird. Das Drehbuch enthält Dialog und mehr oder weniger ausführliche Szenenbeschreibungen. Zur Beschreibung des Drehbuchs kann man ähnliche Sprache verwenden wie im Drama oder beim Roman:

- linear oder nichtlinear erzählt (zeitliche Sprüngen in verschiedene Richtungen oder nicht)

- Figurenkonstellation (zentrale Figuren, Gegensatzpaare, Symmetrien)

- Charakterisierung

- Plot points, Exposition, erregendes Moment, retardierende Momente, Höhepunkt, Wendepunkt, Showdown

- Realistisches oder nichtrealistisches Erzählen

- Showing v. telling, Heldenreise, save the cat (wird später mal erklärt)

2. Bausteine: Topos, pl. Topoi (englisch: trope, tropes)

Das Thema eines Films (oder Romans) ist das, um was es geht: Liebe, Freundschaft, Schuld und Vergebung, Entwicklung.

Ein Stoff für einen Film (oder Roman) ist immer mit ganz bestimmten Figuren, Handlungen und Orten verbunden. Der Stoff „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ ist mehrfach verfilmt worden, das Thema könnte dabei jeweils sein: die Natur des Menschen, oder seine Verführbarkeit, oder Warnung vor wissenschaftlichem Erkenntnisdrang.

Motive sind Bausteine der Handlung. Liebende, die nicht zueinander kommen dürfen; Dreiecksverhältnis; Doppelgänger; feindliche Brüder; verführte Unschuld; Zaubererduell; Vampire; Zaubererschule.

Topoi (Singular: Topos) sind Elemente, die meist kleiner sind als Motive, sie können auch nur ganz kurz sein. In Superheldenfilmen gibt es das three-point landing, in melodramatischen Szenen gibt es das große Nein – wenn eine Figur voller Emotion in einer hochdramatischen Szene ein langgezogenes „Neeeeeiiiiiinnnnn“ brüllt. Schlimm wird das, wenn es noch durch milking the giant cow unterstützt wird; so nennt man die Geste, wenn jemand die Hände voller Verzweiflung oder Entsetzen hoch zum Himmel reckt.

Wenn ein Topos oder Motiv zu oft benutzt wird, erstarrt er zum Klischee.

3. Informationvermittlung durch Ton, Musik und Sprache

Bei Geschichten geht es immer auch darum, Information zu vermitteln. Vor allem am Anfang wird dem Publikum mitgeteilt, um welche Art Geschichte es sich handelt, wer die Hauptpersonen sind, welche Konflikte es gibt, um was es gehen wird. Diese Phase heißt im Drama und Film Exposition.

Für diese Informationsvermittlung gibt es viele Möglichkeiten: Hier ein paar, die Ton, Musik und Sprache betreffen:

| extradiegetische Musik | Musik, die außerhalb der Filmhandlung gespielt wird – Filmmusik, oft orchestral; oft haben musikalische Motive einen Zusammenhang mit der Handlung, etwa das Jaws-Thema |

| diegetische Musik | Musik, die innerhalb der gezeigten Filmhandlung gespielt wird – live von einer Musikkapelle, aus einem Radio, von einem Abspielgerät |

| diegetische Geräusche | Geräusche innerhalb der Filmhandlung, etwa das Tropfen eines Wasserhahns, das Klingeln eines Telefons |

| extradiegetische Sprache, zu hören oder zu lesen | Erzählender Text außerhalb der gezeigten Filmhandlung, zum Beispiel als Lauftext („A long time ago in a galaxy far, far away…“ Star Wars 1977) oder von einer Stimme gesprochen („A way out west there was this fella, fella I want to tell you about, fella by the name of Jeff Lebowski.“ The Big Lebowski 1988; „With the coming of the Second World War, many eyes in imprisoned Europe turned hopefully, or desperately, toward the freedom of the Americas. Lisbon became the great embarkation point.“ Casablanca 1942) Eingeblendete Text, häufig etwa bei Ortsangaben Zwischentitel (Stummfilm), Untertitel (manchmal) |

| diegetische Sprache, zu lesen | Zeitungsschlagzeilen; Buchtitel und -seiten; Kalenderblätter, Ziffernblätter; Straßenschilder, Ortsschilder, Schilder über Gebäuden; Briefe, Unterschriften; Sonderfall: grafische Wiedergabe von Textnachrichten; Untertitel (manchmal) |

| diegetische Sprache, zu hören | Radio- oder Fernsehbeitrag Geschichtenerzähler („Längst vergangen sind die Zeiten, da Allah sich gnädig zeigte seinen Dienern, bis jener kam, der König war unter den Königen und der Gebieter unermesslicher Heerscharen…“ Der Dieb von Bagdad 1940) Monolog: Eine Figur spricht vor sich hin, Sonderfall: die hörbaren Gedanken der Figur Dialog: Figuren reden miteinander |

Was diese Punkte betrifft, wird – je nach Film natürlich – ein Großteil der Information über den Dialog vermittelt werden. Das kann geschickt oder ungeschickt geschehen: „Wie geht es dir?“ „Du weißt ja, dass letzte Nacht mein Bruder gestorben ist. Wie soll es mir da gehen?“

Weggelassen ist die Titelsequenz – Schriftart, Animation, und so weiter. Aber darin steckt natürlich auch schon Information.

4. Informationvermittlung durch das, was gezeigt wird: Mise-en-scène

| Licht und Farbe | Kontrastreich oder nicht? Hell oder dunkel, Schatten oder Licht? Klassischer Hollywoodfilm leuchtet alles gleichmäßig aus, film noir oder Expressionismus verwendet viele Helldunkelkontraste |

| Staging | Welche Objekte sind wo platziert, bewegen sich wie?Mittelsymmetrisch? Schwerpunkt auf einer Seite? |

| Vordergrund, Hintergrund | Was ist wo zu sehen? |

5. Kamera und Kamerabewegung

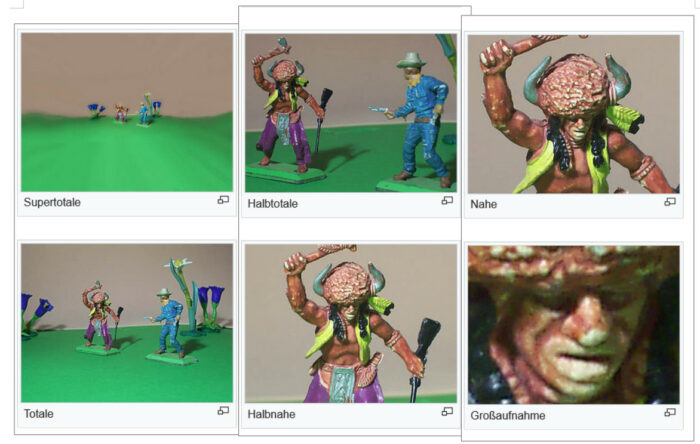

| Kameraeinstellungen | Totale, Halbtotale, Halbnah, Nah, Groß. |

| Kamerabewegung | vor allem: horizontaler Schwenk, Fahrt, Kran, Drohne |

| Fokus, Tiefenschärfe, Brennweite | Ist alles scharf oder nur ein bestimmter Teil? Ändert sich die Brennweite (=Zoom)? |

Manchmal ändert sich das, was man sieht (mise-en-scène) durch die Bewegung der Kamera. Andersherum kann sich durch die Bewegung der Objekte im Bildausschnitt auch die Kameraeinstellung automatisch ändern, etwa von Totale auf Halbnah.

Frank Johnen, Eg Nah, CC BY-SA 3.0

6. Informationvermittlung durch den Schnitt

| Dauer der Einstellung | Schnelle Schnitte hintereinander (sehr kurze Einstellungen) oder langsame Schnitte (bis hin zum long take von 15 oder 30 Minuten). |

| Art des Schnitts | Harter Schnitt oder weicher oder gar Überblendung |

| Auffälligkeit des Schnitts | Unauffällige Schnitte (sollen wirken, aber nicht mitgekriegt werden; lange das Ideal) und auffällige Schnitte. Auffällig: wenn mitten in einer Bewegung heraus geschnitten wird, extremfom: Jump Cut. Match Cut, wenn auf ein gleichartig aussehendes Objekt geschnitten wird. |

Ein Schnitt (engl. und frz. auch editing oder montage) legt immer nahe, dass die beiden verbundenen Szenen etwas miteinander zu tun haben.

Scott McCloud beschreibt in Understanding Comics verschiedene Arten von Übergängen innerhalb eines Comics, aber das lässt sich auch auf Schnitte im Film anwenden, zum Beispiel:

- Schnitte von einer Handlung zu einer anderen Handlung, aber beim gleichen Objekt, oft einfach chronologisch nacheinander (Action-to-action)

- Schnitte von einem Objekts zu einem anderen Objekt, aber innerhalb der gleichen Szene (Subject-to-subject)

- Schnitte von einer Szene zu einer anderen Szene, bei der der Zusammenhang erschlossen werden muss (Scene-to-scene)

Schreibe einen Kommentar