Der größere Vorläufer: John Myers Myers, Silverlock (1949)

Silverlock ist das bekannteste Buch von John Myers Myers. Es ist nicht sehr bekannt, hat aber da oder dort einen gewissen Kultstatus. Ich habe es 1984 oder 1985 gelesen, in der ersten und bislang wohl einzigen deutschen Ausgabe, übersetzt von Annette von Charpentier und Helmut W. Pesch, als Bastei-Lübbe-Taschenbuch unter dem Titel Die Insel Literaria. Vielleicht habe ich es noch einmal gelesen, sicher dann aber im Februar 2001, und da hat es mir sehr gut gefallen, besser als zuvor. Es ist aber ein bisschen allegorisch.

In Silverlock verschlägt es den sehr unpoetischen A. Clarence Shandon, seines Zeichens Betriebswirtschaftler mit Magisterabschluss (ja, das ist Thema) nach einem Schiffbruch auf eine Insel, die bevölkert ist von Figuren der Weltliteratur. Er erkennt natürlich keine davon. Im Nachwort bemerkt Helmut W. Pesch, dass selbst die beiden ÜbersetzerInnen, „zwei gestandene Doktoren der Philosophie“, nicht alle Anspielungen entschlüssen konnten, und nennt als Beispiel das vierstrophiges Lied eines Anglers (aus: The Compleat Angler von Izaak Walton), in dem sie die Anspielungen der zweiten Strophe nicht zuordnen können. Die scheint aber auch schwierig zu sein: In dieser seit mindestens 2001 kaum veränderten Webseite zu Silverlock ist das Lied mit Anmerkungen versehen – Strophe 1 gehört zu Cuchulainn, Strophe 3 ist Tennyson, Strophe 4 ist Nibelungenstoff. Aber auch da steht zur Strophe 2 nicht viel, nur dass der dort genannte „angler“ eben der von Walton sein soll. Wird schon so sein, aber eine passende Episode habe ich dort nicht gefunden. Hm.

Jedenfalls ist Silverlock ein Buch, über das ich mal mehr schreiben müsste. Aber erst einmal wiederlesen.

Der späte Nachfolger: John Myers Myers, The Moon’s Fire-Eating Daughter (1981)

Zumindest ursprünglich wurde dieses Buch wohl als Fortsetzung zu Silverlock vermarktet; es ähnelt diesem aber lediglich hinsichtlich Thema und Präsentation. Es ist leider nicht so gut, mir dann aber vor allem in der zweiten Hälfte doch ans Herz gewachsen, auch, aber nicht nur, aufgrund der schieren Frechheit, so etwas überhaupt zu schreiben.

Der Protagonist ist ein Akademiker, wenn auch kein gar so trockener. Er trinkt jedenfalls gerne und scheint an seiner akademischen Laufbahn und auch seinem Fachgebiet nicht besonders interessiert. Zwar wird er von Venus (nur einer ihrer vielen Namen) ohne eigenes Zutun dienstverpflichtet, aber er wehrt sich auch nicht besonders dagegen. Seine Aufgabe: Er soll für Venus The Road besuchen und einen Überblick verschaffen. The Road: das ist quasi die Kulturgeschichte der Literatur. Auf ihr soll der Protagonist selber zum Autor werden.

Er beginnt seine Reise im vorschriftlichen und vorstädtischen Sumer, dann werden Religion, Städte, Schrift, Priesterschaft erfunden, dazwischen die Sintflut; die Handlung wechselt nach Babylon und andere Orte der Antike. Immer wieder begegnet Venus dem Protagonisten, unter wechselnen Namen und Gestalten – es ist ein bisschen unelegant, dass es sozusagen fast nur eine Frau im Buch gibt, als wären die ja eh alle im Prinzip gleich:

„Venus equals Ininni, Ishtar, Atargatis, Astarte, Anahita, Aphrodite, Lakshmi, Dione, Morgan, Freya, Niam, Nimue and two or three others I missed. Different names for always the same beauty and intelligent devilment, so she’s always at home everywhere.“

Außerdem gibt es als Konstante den Gott der Weisheit, den der Protagonist ganz am Anfang noch als Menschen kennengelernt hat – Nebo, Nabu, Merkur. Vor allem trifft der Protagonist immer wieder auf wechselnde, diesmal nicht: Figuren der Literatur, sondern: Autoren aus der Weltliteratur (und nur sehr, sehr gelegentlich auf Autorinnen). Die sitzen völlig anachronistisch zusammen und unterhalten sich, gerne bei einem guten Tropfen, über literaturtheoretische Fragen. Hesiod, Thjodolph, Amergin, John Mandeville, Walter Map, Jean J. [Rousseau], William [Wordsworth] and Walt [Whitman], „‚Kiss and Weep’ Hal; as Heine was known in the Magpie’s Nest“, Marcel ‘Saloon Boy’ Proust, Anton ‘Snowshoe’ Chekov. Fred Schiller, Sam T. Coleridge.

In Silverlock macht der Protagonist eine Entwicklung durch, und zwar eine komplexere als lediglich die erwartbare, dass er die Freuden der Literatur für sich entdeckt. In The Moon’s Fire-Eating Daugher gibt es keine erkennbare Entwicklung, vor allem ist der Protagonist souveräner, aber auch flacher, als Silverlock; er kennt und versteht die literarischen Anspielungen, denen er begegnet. Gleichzeitig trifft er keine Entscheidungen, muss auch keine treffen; er schaut zu und denkt sich nicht viel dabei, während the Road halt um ihn herum abläuft.

Auch sprachlich ist das Buch ein wenig sperrig, aber das halt wieder auf interessante Weise. Die Sprechart aller Personen ist durchgehend umgangssprachlich, und zwar in einem zumindest teilweise selbst erfundenen hardboiled noir jargon, der selbst schon nicht immer ganz leicht zu verstehen ist, hier in einer Bar-Szene:

„A-a-h!“ This last was said to the whisper of water I’d seen Tim [the barkeep] sprinkle on a Bourbon bonfire with three logs in it. Hornspoon put it half out with the grace of an old smokeater, then faced me again. […]

Stamping out the ashes and shoving his glass up for rekindling, my new friend opened his book to me.

Das ist kein Slang, dem ich je begegnet bin. Gemeint: Der Barkeeper Tim hat etwas Soda auf das Glas Whiskey mit drei Eiswürfeln darin gespritzt. Der Gast namens Hornspoon leert das Glas und möchte es dann nachgefüllt haben. Ein „smoke-eater“ ist jemand von der Feuerwehr. Sonnenklar? Und wenn dann in dieser Sprache nicht über Bourbon, sondern über über alte keltische Dichter gefachsimpelt wird, dann macht es das nicht leichter.

Noch ein paar Beispiele: Da kocht jemand (Taliesin) ein Welsh Rarebit. (Blogeintrag. Gott, wofür man schon alles Blogeinträge hat.) „As the chef then yelled that the rabbit had come of age“ heißt, dass der jetzt fertig gekocht ist. Nach einem philosophischen Gespräch über ideale Körper und Flüssigkeiten heißt es: „While separating an ideal liquid from an ideal solid container, I framed my next query.“ – Gemeint ist wieder das Trinken von Alkohol aus einem Krug. Literarischer und im Kontext tatsächlich gut verständlich ist: „Then I don’t have to tell you what a boo-boo old Maro pulled when he let Dido in his Aeneid.“ Oder: „‚A real queen like Dido was no one that should have been laid on a horse blanket spread in a cave,’“ Arion disapproved. ‚That’s the sort of thing I could josh about in my dithyrambs that Periander angeled at Corinth, but raw stuff like that is out of place in an epic.’“ Alles klar.

Am Ende gibt es eine überstürzte improvisierte Vorlesung zurück an der Uni. Der Protagonist kriegt einen Lehrstuhl für „Literary Geography“ und ein Freisemester, um das Textbook für den ersten Kurs zu schreiben. Das war irgendwie auch das Ziel von Venus-Inanna. Davor hat noch Apollon den Zustand der Weltliteratur beklagt, der Protagonist ihn aber von der wissenschaftlichen Seite getröstet mit dem Gedanken, dass die Archäologie und Geschichtswissenschaft ja jetzt all die vergessenen Texte wiederentdeckt und zugänglich gemacht hat, die vergessen waren. Jetzt stehe das antike Griechenland nicht mehr am Anfang, sondern in der Mitte der Road steht, klar, eine Umorientierung, aber ein Gewinn für alle. Goethe stimmt ihm zu.

Exkurs 1: Der Beitrag des Protagonisten zur Literatur

Nicht allzuweit vom Ende des Buches entfernt verfasst der Protagonist endlich sein erstes Werk. Er präsentiert es auf einem Eisteddfod, in Troja, ohne Hoffnung auf einen Preis; immerhin gehören zu den anderen Vortragenden namhafte Dichter. Aber er schlägt sich ordentlich und ist damit endlich anerkannter und akzeptierter Reisender auf the Road. Der Inhalt seines epischen Gedichts ist ihm schon länger klar; nur mit der Form haderte er. Er findet dann aber doch die richtigen Worte, wobei ihm die Muse Calliope hilft:

Or if I tripped into bombast, she’d kid me out of it. „No, that’s a glitterbug,“ I remember she once told me. „Throw the crawly thing away before anybody finds that on you, It.“

Der Inhalt seines schon einigermaßen umfangreichen Gedichts ist die Nacherzählung einer Episode aus dem frühen Teil der Handlung, dort nur knapp erwähnt. Und zwar geht es darin darum, wie der Protagonist der Göttin Inanna, der frühen sumerischen Inkarnation der titelgebenden Mondtochter, dabei hilft, die nach der Sintflut verloren gegangenen Mes (Singular Me) dem Gott Enki zu stehlen und den Menschen zu bringen. Enki verwahrt sie und soll sie wohl nach und nach den Menschen austeilen, macht das aber nicht, oder jedenfalls nicht schnell genug für Inanna. Enki betrinkt sich, Inanna bleibt nüchtern, und luchst Enki die Mes ab. Trotz Verfolgung am nächsten Morgen im geklauten Himmelsschiff bleibt Inanna die Siegerin. Das ist der Inhalt des Mythos von Inanna und Enki, siehe die englischsprachige Wikipedia zu diesem. Die deutsche ist da weniger hilfreich und enthält etliche Unstimmigkeiten, Details in den Fußnoten unten; ich befinde mich dazu gerade in Gesprächen auf der Diskussionsseite.

Exkurs 2: Der Mythos von Inanna und Enki, und die Mes in der sumerischen Mythologie

Inanna bringt also die Mes von Enki und der Stadt Eridu zu den Menschen, genauer nach Uruk. Deuten kann man das als einen Übergang bei der Vorrangstellung des älteren Heiligtums Eridu auf die jüngere Stadt Uruk. Und was diese Mes sind, das weiß ich neben den Ereignissen in The Moon’s Fire-Eating Daughter nur aus der englischen Wikipedia und aus Ausschnitten aus dem Originaltext, mag also alles falsch sein. Aber was da steht, ist schon interessant.

Die Mes werden nie genau beschrieben, aber es scheint sich um konkrete Objekte zu handeln, die die Ladung von Inannas Schiff ausmachen. Allerdings repräsentieren diese Mes, hm, zivilisatorische Errungenschaften, viele davon positiv, manche auch weniger. Das erinnert mich sehr an Pandoras Kiste. Das Me, um das es in The Moon’s Fire-Eating Daughter am meisten geht, ist das der Schreibkunst – solange die nicht erfunden ist, kann der Protagonist schließlich kein ordentlicher Dichter werden. Andere Mes sind etwa Technologien wie „Korbflechten“ oder „Metallarbeiten“. Abstraktere sind „Heldentum“, „Weisheit“ oder „die Zerstörung von Städten“. Es gab wohl mehr als hundert Mes, erhalten sind nur gut sechzig, hier zitiert nach Wikipedia (im Original: Samuel Noah Kramer):

- ENship

- Godship

- The exalted and enduring crown

- The throne of kingship

- The exalted sceptre

- The royal insignia

- The exalted shrine

- Shepherdship

- Kingship

- Lasting ladyship

- „Divine lady“ (a priestly office)

- Ishib (a priestly office)

- Lumah (a priestly office)

- Guda (a priestly office)

- Truth

- Descent into the nether world

- Ascent from the nether world

- Kurgarra (a eunuch, or, possibly, ancient equivalent to modern concepts of androgyne or transgender)

- Girbadara (a eunuch)

- Sagursag (a eunuch, entertainers related to the cult of Inanna)

- The battle-standard

- The flood

- Weapons (?)

- Sexual intercourse

- Prostitution

- Law (?)

- Libel (?)

- Art

- The cult chamber

- „hierodule of heaven“

- Guslim (a musical instrument)

- Music

- Eldership

- Heroship

- Power

- Enmity

- Straightforwardness

- The destruction of cities

- Lamentation

- Rejoicing of the heart

- Falsehood

- Art of metalworking

- Scribeship

- Craft of the smith

- Craft of the leatherworker

- Craft of the builder

- Craft of the basket weaver

- Wisdom

- Attention

- Holy purification

- Fear

- Terror

- Strife

- Peace

- Weariness

- Victory

- Counsel

- The troubled heart

- Judgment

- Decision

- Lilis (a musical instrument)

- Ub (a musical instrument)

- Mesi (a musical instrument)

- Ala (a musical instrument)

In einer englischen Übersetzung des Mythos heißt es:

Holy Inana received heroism, power, wickedness, righteousness, the plundering of cities, making lamentations, rejoicing. „In the name of my power, in the name of my abzu, I will give them to holy Inana, my daughter“ […]

Holy Inana received the craft of the carpenter, the craft of the coppersmith, the craft of the scribe, the craft of the smith, the craft of the leather-worker, the craft of the fuller, the craft of the builder, the craft of the reed-worker.

Inana and Enki, Segment D, Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (ETCSL)

Und diese schöne Liste an Fertigkeiten hat mich an Computer- und Brettspiele erinnert, die just zu jener Zeit und an jenem Ort spielen, oder zumindest dort beginnen. Die sumerischen Mes spielen außerdem in Snow Crash von Neal Stephenson eine Rolle, das Buch habe ich aber nicht gelesen.

Exkurs 3: Im Computer- und Brettspiel

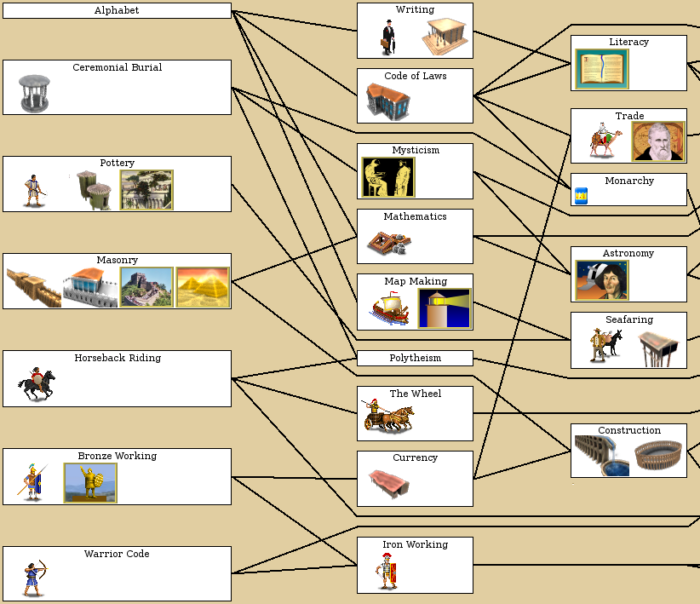

Ein berühmter Computerspiel-Klassiker ist das bahnbrechende Civilization von Sid Meier (Wikipedia). Man beginnt als kleine Siedlung 4000 v. Chr., kann nach und nach forschen und Erfindungen machen – erst wenn man das Rad erfunden hat, kann man den Streitwagen erfinden, und so weiter, und das geht von der Bronzezeit bis in die nähere Zukunft; die letzte Erfindung ist die Kernfusion.

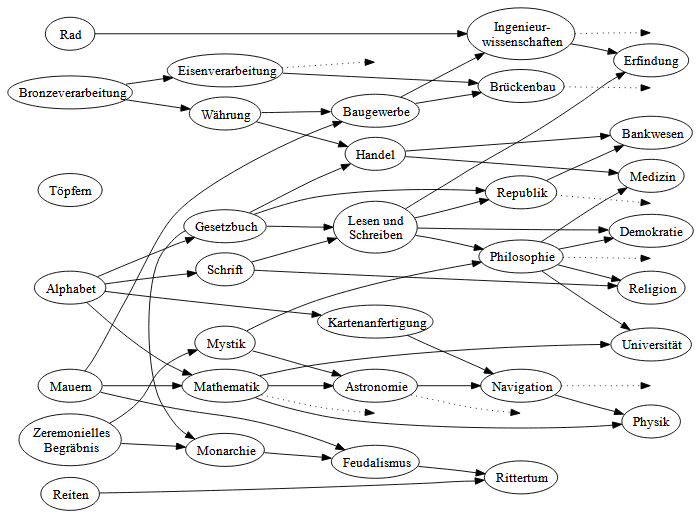

Civilization gilt das erste (Computer-)Spiel mit so einem Technologiebaum, der danach für viele andere Spiele abgewandelt wurde. Hier ein Ausschnitt aus dem Anfang des Technologiebaums von FreeCiv:

Freeciv is Copyright 1996 by A. Kjeldberg, L. Gregersen, and P. Unold

GNU General Public License ab Version 2

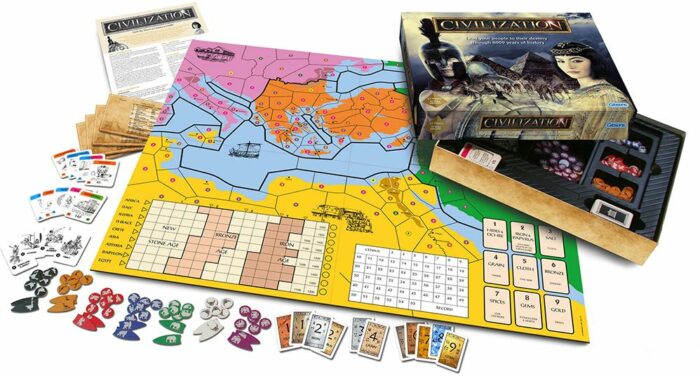

Ich erinnere mich noch an ein Treffen bei Hermann Ritter in Darmstadt, vielleicht 1984, wo wir mit fremden Leuten Civilization spielten. Nicht das von Sid Meier (1991), und nicht das Brettspiel Sid Meier’s Civilization: The Board Game (2010), sondern das Brettspiel Civilization von Francis Tresham (1980):

CC-BY 3.0 Autor: W. Eric Martin. Source: https://boardgamegeek.com/image/4021507/civilization

Ein Klassiker, und elend lang, aber es hat mir ein Modell der Entwicklung menschlicher Kulturen gezeigt, das mich bis heute prägt. (Wie gut das Modell ist, das kann ich nicht beurteilen.) Es gilt als das erste Spiel, das so einen Technologie-Entwicklungsbaum enthält: Wer „Weberei“ entwickelt, kriegt Bonuspunkte auf andere Fertigkeiten, und die eigenen Schiffe haben damit eine größere Reichweite, weil klar: Segel. „Töpferei“ verringert die negativen Auswirkung von Hungersnöten. „Schrift“ verhilft einem zu Punkten Richtung Demokratie, Gesetzgebung, Philosophie, und wenn man „Demokratie“ errungen hat, verringert das die negativen Auswirkungen von Bürgerkrieg und Aufständen. Wie gesagt, ein Modell.

Und der Grund für diesen ganzen Exkurs ist schlicht der, dass mich diese Mes, und ihr Raub und Verteilen doch echt sehr an diese Technologiebäume erinnern – auch wenn, zugegeben, die Mes nicht hierarchisiert zu sein scheinen.

Ähnliche Werke

The Moon’s Fire-Eating Daughter ist aus dem Jahr 1981, erinnert mich aber an frühere Zeiten. (Oder an mein eigenes magnum opus aus dem Jahr 1983, aber das hatte ähnlich alte Vorbilder.) Prosaische Normalmenschen, die mit überkandidelten übernatürlichen Gestalten zu kämpfen haben, gibt es bei den Topper-Romanen von Thorne Smith (der erste 1937 verfilmt mit Gary Grant, etliche Fortsetzungen) oder bei seinem The Night Life of the Gods (Blogeintrag). Alkohol und Phantastik gibt es bei Mein Freund Harvey, und bei den Geschichten aus Gavagan’s Bar von L. Sprague de Camp and Fletcher Pratt. Von den letzten beiden gibt es eine Reihe von Erzählungen aus der Enchanter-Reihe (Wikipedia), auf deutsch unter dem Stichwort „Mathe-Magie“ zu finden: Da unternehmen Psychologen aus unserer Welt Abenteuer-Exkursionen in literarische Parallelwelten – germanische und irische Mythologie, The Faerie Queene, Der rasende Roland, Kalevala, Oz und Barsoom. (Kurze Erwähnung in Blogeintrag.)

Fußnoten

Trivia

Gerade gesehen, dass Myers 1976 eine Biographie von Hugh Glass geschrieben hat, dessen Geschichte in The Revenant nach einer Romanvorlage verfilmt wurde. Myers hat etliche Sachbücher zum Westen geschrieben.

Datenbank-Problem

Mein Blog lässt mich leider keine Unicode-Keilschrift speichern, und das andere, das ich verwalte, auch nicht. Die Datenbank ist einmal MariaDB, einmal MySQL, beim einen kriege ich eine Fehlermeldung, beim anderen nicht – so oder so, es wird nicht gespeichert. Der Typ ist MyISAM, die Kollation wohl utf8_general_ci – ist da jemand, dem das genug sagt, um mir sagen zu können, ob das etwas damit zu tun hat? Keilschrift gibt es in Unicode seit 5.0.0, was auch immer das heißt.

Wikipedia

In der englischen Wikipedia gibt es den Mythos von Enki und Inanna, wie oben beschrieben, mit dem Diebstahl der Mes. Außerdem gibt es dort einen Eintrag zur Tablet of Destinies, eine Keilschrift-Tontafel, die dem Gott Enlil seine Autorität als Herrscher verleiht; nach einem anderen Text ist Enki deren Besitzer. In zwei Geschichten geht es um den Diebstahl dieser Tafel durch den einen oder anderen magischen Vogel; am Ende kehrt die Tafel zum ursprünglichen Besitzer zurück. Bei der englischen Wikipedia sehe ich keinen Zusammenhang zwischen dieser Tafel der Schicksale und den Mes.

In der deutschen Wikipedia steht am Anfang des Artikels zu Enki und Inanna, der so gut wie keine Belege hat, dass es im Mythos um den Raub der „Schicksalstafeln ME“ geht. (Das mit der Großschreibung und vielleicht dem Kursiven ist ein Transkriptionsartefakt, zumindest kennt die Keilschrift-Transkription so etwas.) Verlinkt ist dazu der Eintrag zu den Schicksalstafeln, der sich weitgehend mit der englischen Wikipedia deckt, nur dass hier von Tafeln im Plural die Rede ist. Um die Mes geht es auch in diesem Artikel nicht. In der ersten Fassung der Mythos-Seite ist aber auch gar nicht von den Schicksalstafeln die Rede, sondern von den „Weisheitstafeln ME“. Irgend jemand hat das später zu den „Schicksalstafeln“ geändert, was mir schlichtweg falsch zu sein scheint.

Aber auch bei den „Weisheitstafeln ME“ oder „Weisheitstafeln der ME“ bin ich skeptisch. Im Originaltext von Enki und Inanna werden die Mes mehrfach aufgezählt, und nirgendwo ist von Tafeln die Rede, nur von den abstrakten oder konkreten Repräsentationen, mit denen Inanna davongesegelt ist:

„Where are the noble sceptre, the staff and crook, the noble dress, shepherdship, kingship?“ „My master has given them to his daughter.“

Das sollen Tafeln sein? Allerdings werden auch auf Pop-Mythologie-Seiten wie dieser die Tafel(n) der Schicksale mit der Liste der Mes verschmolzen. („To conflate“ gibt es leider nicht so schön auf Deutsch.) Ich bleibe dran, hab mir mal Fachliteratur bestellt. Die eine Quelle dazu im Enki-Artikel ist schon einmal a) falsch und b) wenn man doch die richtige findet, steht da nichts von Tafeln:

Inanna kommt zu Enki nach Eridu und betört ihn mit Bier und ihrer Schönheit. Als Enki volltrunken ist und er ihr 14 Wünsche auf den Weg mitgibt, schreiben sich diese Wünsche in die Schicksalstafeln ein und ermöglichen es Inanna, diese mitzunehmen. Als Enki wieder zur Besinnung kommt und den Betrug bemerkt, schickt er seine Dämonen Inanna nach, doch Inanna kann den Dämonen glaubhaft machen, dass sie nun die legitime Besitzerin der Schicksalstafeln ist. Enki gibt sich geschlagen und verkündet, dass die Weisheitstafeln von nun an in Uruk, Inannas Stadt, bleiben sollen.[6]

https://de.wikipedia.org/wiki/Enki#Enki_und_Inanna

Die Quelle [6] ist die falsche, aber die echte lässt sich eruieren; dort steht nichts von Tafeln und nichts von 14 Wünschen oder, wie es auch heißt, 14 Wünschen, die auf Tafeln geschrieben wurden. Dafuq?

Schreibe einen Kommentar