Als mich – in der 8. Jahrgangsstufe? – das Fach Physik erwartete, freute ich mich sehr darauf, denn ich war Science-Fiction-Fan und hatte mehrere Kinder-Sachbücher über Astrophysik gelesen. Tatsächlich war mein Verhältnis zu Physik dann nur so okay. Mechanik, Optik, na ja. das habe ich halbwegs kapiert, denke ich, aber es hat mir kein besonderes Vergnügen bereitet. Als es dann zur Elektrizität kam, wurde es nicht besser: das lag mir intuitiv gar nicht. Mit ein bisschen Aufpassen und ein bisschen Hausaufgaben waren die Noten kein Problem, aber während ich in anderen Fächern meist das Gefühl hatte, die Prinzipien hinter dem Stoff begriffen und verinnerlicht zu haben (so weit solche erkennbar waren oder erkennbar gemacht wurden; in den Gesellschaftswissenschaften war das schwierig), merkte ich, dass mir zur Elektrizität der Zugang fehlte. Es fehlten ein paar Teile im Puzzle, und die fehlen mir letztlich bis heute.

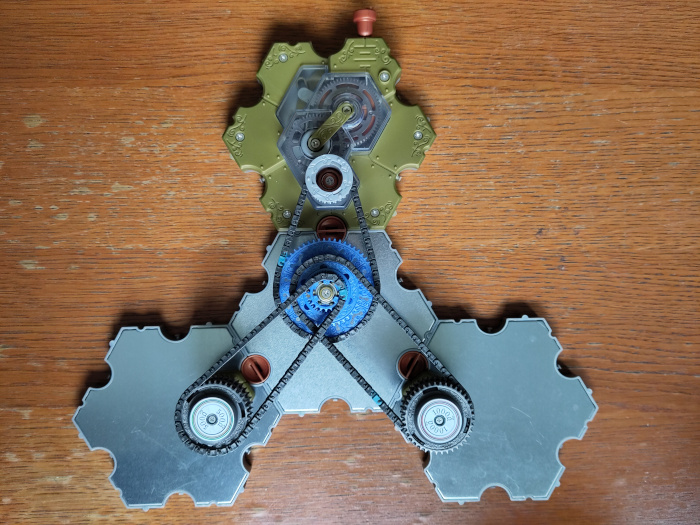

Als eine Art Nachfolger von Turing Tumble (Blogeintrag) herauskam, der sich mit genau diesem Thema beschäftigte, hatte ich deswegen lange damit geliebäugelt, das Spiel zu kaufen, es aber doch nicht getan. Man bastelt bei SpinTronics wieder, diesmal in der Fläche und nicht vertikal, und es geht darum, elektrische Schaltkreise nachzubauen mit rein mechanischen Elementen. Es gibt Widerstände, Schalter, Stärkemesser, Kondensatoren, später auch Transistoren und Spulen. Und es gibt als Stromquelle eine Batterie zum Aufziehen und kleine Ketten, mit denen man alle Elemente über deren Zahnräder miteinander verbinden kann – die sind gleichzeitig die Leitungen und der Stromfluss.

Eine geraume Weile später – inzwischen gab es Spintronics sogar auf Deutsch – kam eine E-Mail vom Vertrieb an, ob ich das Spiel testen und darüber bloggen würde, weil ich doch schon über Turing Tumble gebloggt hatte. Solche Vorschläge gibt es hier ständig, ich lese die meist gar nicht und lösche sie gleich. Aber diesmal habe ich zugesagt. Was also kommt, gilt vielleicht als unbezahlte Werbung? Jedenfalls habe ich das Produkt kostenlos zum Ausprobieren für eine Rezension gekriegt. Darf ich das, muss ich da irgendetwas beachten? Ich werde es herausfinden. Macht mich das befangen? Ein wenig schon, aber nicht sehr.

Akt 1

Stromkreis und Widerstände

Es gibt drei Boxen von SpinTronics. Die erste, Akt 1, enthält ein Buch und vor allem die wichtigsten Bauteile. Hier der einfachste Schaltkreis, der nur aus Energiequelle/Batterie und einem Widerstand besteht:

Wenn da kein Widerstand wäre oder ein Bauteil ohne nennenswerten Widerstand, dann gäbe es einen Kurzschluss. Und die Batterie ist nicht ohne: Gleich als erste Aufgabe wird man gebeten, sie einfach so mal ein bisschen aufzuziehen und loszulassen, also ohne irgend ein angeschlossenes Teil – ein Kurzschluss eben. Und da rattert das Zugseil dann erst einmal ungebremst lost und das Ding macht laute Geräusche und man möchte das eigentlich tunlichst nicht mehr erleben. (Eine eingebaute Sicherung verhindert, dass da wirklich etwas kaputt geht.) Da hängt mehr Power dran, als man meint.

Im Buch sind knapp 70 Rätselaufgaben, zu manchen davon sind Lösungen abgedruckt; sämtliche Lösungen und Tipps gibt es online. Außerdem gibt es, wie auch schon bei Turing Tumble, eine Rahmenhandlung in Form eines Fortsetzungscomics. Es geht um eine Familie, die im späten 19. Jahrhundert aus Russland nach Amerika auswandert. Die Uhrmachertradition (mit etwas magischem Realismus dabei) müssen sie leider aufgeben, um auf ihrer Reise an die Westküste Geld zu verdienen, aber die Tochter arbeitet weiter heimlich und entwickelt statt den Uhren nach und nach eine Art Zeit-Uhr-Energie-Maschine – eben die SpinTronics-Bauteile und ihr Zusammenwirken. Ich kann mir vorstellen, dass die Uhrmacherei-Geschichte im Nachhinein entstand, sie passt jedenfalls gut zum Arbeiten, ich fühlte mich schon wie ein fiktionalisierter Feinmechaniker, wie ich an meinem unergonomischen Schreibtisch kleine Kettenglieder aufspießte und behutsam immer komplexere Konstruktionen erstellte. Dazu passt auch das Steampunk-Design aller Elemente. Der Amperemeter (eigentlich: Strommessgerät, misst Spin-Ampere) ist ein kleines Grammophon, das einfach je nach Kettengeschwindigkeit einen unterschiedlich hohen mechanischen Ton produziert.

In Reihe geschaltete Elemente

Hier zwei Varianten eines einfachen UND-Gatters: Der Strom fließt, wenn beide Schalter an sind:

Die zwei Schalter sind dazu in Reihe geschaltet, so viel weiß ich noch aus dem Physikunterricht. Dabei spielt es bei SpinTronics keine Rolle, ob die in Reihe geschalteten Elemente an einer einzigen Kette hängen, so wie im Foto, oder an verschiedenen Ketten, so wie im Film. Reihenschaltung heißt: alle Elemente drehen sich (oder alle drehen sich nicht), alle Ketten bewegen sich (oder alle nicht), und zwar alle gleich schnell, denn die Stromstärke ist überall gleich. Das ist ungewohnt, ist aber mechanisch logisch. Die SpinTronics-Batterie hat, wie alle Elemente, drei Ebenen für die Ketten, alle gleichwertig; ob man die in Reihe geschalteten Elemente alle an einer Kette auf einer Ebene hat oder mit mehreren Ketten auf verschiedene Ebenen verteilt, ist theoretisch egal.

Parallel geschaltete Elemente

Natürlich hatte ich mich die ganze Zeit über gefragt, wie das dann mit der Parallelschaltung geht. Parallel heißt, dass eine Leitung sich aufteilt in zwei Leitungen, die sich dann später wieder vereinigen. Auf beiden parallelen Leitungen muss es einen Widerstand oder Verbraucher geben, sonst gibt es wieder einen Kurzschluss. Für die parallele Schaltung braucht man ein neues, blaues, Bauteil, wieder mit drei Ebenen, also für drei Ketten: auf einer kommt der Strom her, also eine antreibende Kette, und dieser Antrieb verteilt sich auf die beiden anderen Ebenen. (Ich werde jetzt nicht auch noch versuchen, die Mechanik dahinter zu ergründen. Vermutlich ein Wunderwerk.) Auf beiden anderen Ebenen muss ein Widerstand oder Verbraucher angeschlossen sein, sonst gibt es wieder einen Kurzschluss. Eigentlich ganz einfach… aber wie beim Programmieren ja auch schon: mit ein paar noch relativ einfach zu durchschauenden Elementen gerät man in deren Kombination rasch zu großer Komplexität.

Ein Beispiel ist die folgende ODER-Schaltung:

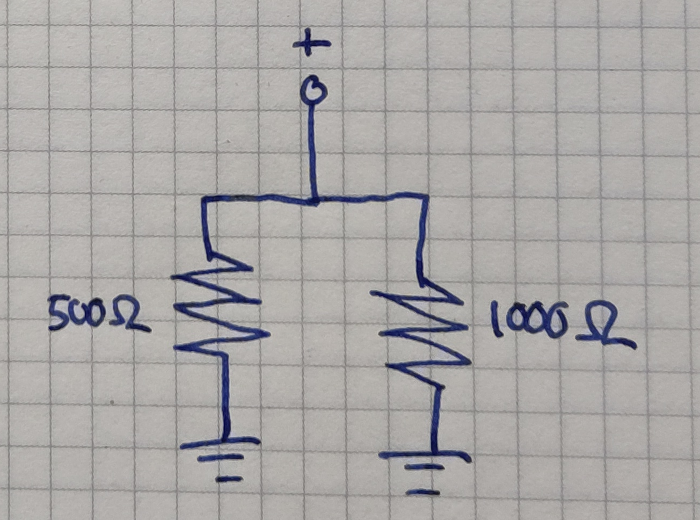

Ich nähere mich mal langsam, Anregungen aus dem Buch aufgreifend und für mich umgestaltend. Hier links ein Schaltkreis, wie ich ihn aus der Schule kenne, für zwei parallele Widerstände:

Häufig und gerade bei komplexeren Schaltkreisen wird der Stromkreislauf nicht vollständig gezeigt, der Weg zum Minuspol wird angedeutet, aber nicht ausgeführt, so wie im Bild rechts. Da ist oben das +, aber unten baumeln zwei – dran, der Weg zurück zur Stromquelle ist gar nicht eingezeichnet. An so etwas kann ich mich aus der Schulzeit gar nicht erinneren. Aber ein kurzes Nachfragen bei Mastodon hat gezeigt und mich daran erinnert, dass das bei echten Schaltdiagrammen ja geradezu häufig so ist. Das ist die ja genau die ominöse Masse, die einem beim Arduinobasteln und auch sonst immer wieder begegnet!

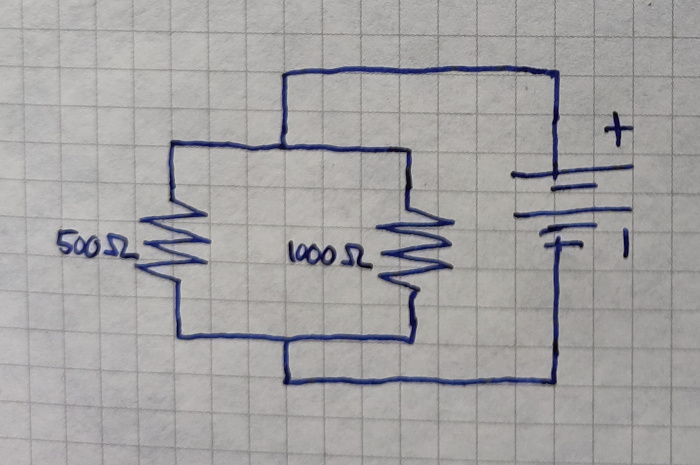

Mit den Spintronics-Bauteilen sieht das so aus:

Und wenn man das mit dem zweiten Diagramm vergleicht, sieht man, wie von der Stromquelle oben die zwei Widerstände links und rechts unten herunterhängen und scheinbar auch kein Weg mehr zu Stromquelle zurück geht. Aber natürlich geht er, die Ketten laufen ja zweimal um jedes Element, einmal hin und einmal zurück.

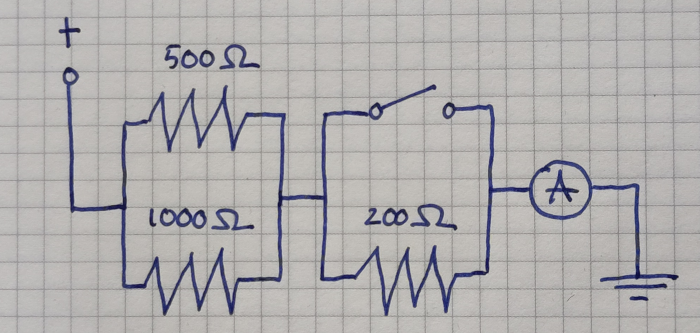

Und das folgende Diagramm sieht umgesetzt dann so aus:

Man hört, dass bei gedrücktem Schalter der Strom mit größerer Stärke an der Batterie fließt, weil dann nur zwei Widerstände im Stromkreis sind (zwei davon parallel), bei offenem Schalter kommt in Reihe ein dritter hinzu.

Der Kondensator

Ich komme mir immer etwas blöd vor, wenn vor mehreren hundert Jahren etwas erfunden oder entdeckt wurde, das mir heute Schwierigkeiten macht. Bei der Mathematik darf ich da gar nicht anfangen, das waren Genies. Aber selbst so etwas wie die Leidener Flasche (Wikipedia) zerbricht mir den Kopf. Die ist ein früher Kondensator. Mit dem SpinTronics-Kondensator kann ich mir zumindest merken, wie das Prinzip funktioniert:

Wenn der Kondensator an einer Batterie hängt (es geht hier immer nur um Gleichstrom), wird er von der Stromquelle aufgeladen. Wenn er voll ist, seine Kapazität erreicht hat (auf Englisch heißt er: capacitator), lässt er keinen Strom mehr durch. Aber er kann den geladenen Strom auch wieder weitergeben, sich entladen, selber als kleine Stromquelle fungieren.

Die anderen Boxen

Akt 2 ist eine Box, ebenso groß die wie die erste; sie enthält ein neues Aufgabenbuch und neben zusätzlichen alten Bauteilen auch neue: Spule und Transistor. Damit kann man dann Kippschwinger und Flipflops bauen. An die erinnere ich mich noch aus der Schulzeit, das Foto der Spintronics-Version sieht aus, als würde es eine Menge Geräusch und Bewegung produzieren. Die Transistoren will ich ausprobieren, weil ich ja nicht weiß, was das genau sind, aber das dauert noch.

Das PowerPack ist eine kleinere Box, wieder mit neuen Rätseln, und mit einer zweiten Batterie für Schaltkreise mit zwei Stromquellen.

Für wen ist das?

Das frage ich mich. Für mich ist das ein tolles Spielzeug. Man baut kleine Schaltungen nach und fühlt sich tatsächlich wie ein Lewis Carroll entsprungender Uhrmacher. Und natürlich versuche ich beim Nachbauen zu begreifen und experimentiere selber und stelle die Aufgaben um, um zu überprüfen, ob ich ein Prinzip verstanden habe. Das gedankliche Puzzeln macht ebenso Spaß wie das mechanische Fummeln. Schnell lernt man dadurch wohl nicht; wer eine Affinität zur Elektronik hat, der begreift das alles ganz einfach mit herkömmlichen Schaltkreise und Erklärungen. Wem diese Affinität, wird der sich ohne Vorwissen ans Puzzeln machen? Mir hilft es ja, dass ich die Theorie dahinter schon mal lernen musste, nur eben nie ganz begriffen habe. „Kondensatormikrofon“ und „Transistorradio“, soweit reicht das gerade bei mir.

Warum kein Elektronikbaukasten? Die gibt es wahrscheinlich noch, obwohl ich lange nicht mehr in ihrer Nähe war. Sie sind natürlich in dem Sinn weniger anschaulich, als dass es weniger zum Anschauen gibt: der Strom rasselt nicht und bewegt sich nicht sichtbar. In meiner Kindheit hatte ich diesen Kasten (oder ein baugleiches Produkt), jedenfalls nicht den Lumen 25 oder Lumen 65 oder Lumen 100, sondern genau den Lumen 40, möglicherweise unter anderem Namen, aber im gleichen Design.

Kann man SpinTronics in der Schule verwenden? SpinTronics wirbt damit, aber das wird bei uns wohl nur bei Freiarbeit und freiwilligen Arbeitsgruppen gehen, denke ich. (Oder als Demonstration, mit dem Beamer übertragen?) In amerikanischen Filmen und Sitcoms ist die Highschool voller Teenagerstreit und voller Nerds (Schachclub, Debattierclub), ich kenne am meiner Schule überhaupt keine solche dramatische Cliquenbildung, aber auch keine Nerdgruppen.

Links

- Webseite, mit besseren Bewegtbildern als den meinen: https://upperstory.com/spintronics/

- Browserbasierter Simulator: https://upperstory.com/spintronics/simulator, der auch bei den Lösungen zum Aufgabenbuch CC-BY-NC-SA 4.0 International) verwendet wird.

Schreibe einen Kommentar