Überblick über Aufsatzarten

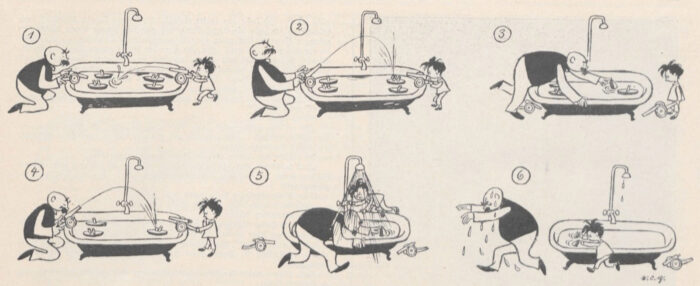

Bildergeschichte

Furchtbar, beim Schreiben und beim Lesen. War noch bis vor 15 Jahren recht verbreitet, ist inzwischen zumindest an meiner Schule ausgestorben.

Es hieß immer, die sei zum Einstieg leicht, weil aus der Grundschule bekannt. Aber sie ist langweilig: Man liest beim Korrigieren immer den gleichen Aufsatz, und man muss genau das schreiben, was auf den Bildern ist. Oft wird kleinlich korrigiert: Wehe, man erkennt den Zusammenhang nicht; wehe, man lässt Vater oder Sohn etwas machen, das nicht abgebildet ist; wehe, man übersieht ein Detail. (Nichts gegen Vater und Sohn, und den Hintergrund von Zeichner Erich Ohser kenne ich seit dem Referendariat.)

Vorteil: Man muss sich keine Geschichte ausdenken. Nachteil: Man darf sich keine Geschichte ausdenken.

Reizwortgeschichte

„Gestalte eine Erzählung zu den folgenden Reizwörtern: Tag am Meer – Düne – Klippe.“ Mache ich nicht mehr.

Kann man gut oder schlecht stellen; ist häufig schlecht gestellt und irgendein Schreiben hat neulich sogar formal davon abgeraten, glaube ich. Wissen die Kinder, was eine Düne ist? Reizen die Wörter wirklich dazu, eine Geschichte zu schreiben? Mich nicht, in diesem Fall; aber das lässt sich schlecht beurteilen, ohne die konkrete Vorbereitung zu kennen. Vorteil: Man kann leicht verschiedene Themen anbieten. Unklar: Wie zentral müssen diese Wörter verwendet werden? Da kann man schnell kleinlich werden.

Überschriften, Anfänge, Schlüsse ergänzen

Verwandt der Reizwortgeschichte: Man gibt eine Überschrift vor, „Auf dem Flohmarkt“ vielleicht, wenn es ums Schildern geht, oder einen Anfang, seltener ein Ende einer Geschichte. Das finde ich etwas besser als die Reizwortgeschichte, aber setze das selber nicht mehr ein.

Erlebniserzählung

Das ist eine sehr alte Bezeichnung. Gemeint ist damit, dass ein echtes, glaubwürdiges Erlebnis erzählt werden muss. Ursprünglich vielleicht sogar in der Form „Mein schönstes Ferienerlebnis?“ Ansonsten weiß ich nicht, wie man da ein Thema stellt, es sei denn eben als eine der anderen hier vorgestellten Formen.

Phantasieerzählung

Auch eine alte Bezeichnung. Gemeint ist damit vermutlich, dass ein unglaubwürdiges, phantastisches Erlebnis erzählt werden muss. Aus der Grundschule erinnere ich mich noch an irgendetwas mit Schlaraffenland. Auch das ist wohl eher ein Überbegriff und Gegenbegriff zur Erlebniserzählung. Wer in einer Erlebniserzählung etwas Wundersames geschehen lässt, begeht nämlich eine Themaverfehlung. Wurde dieses Gegensatzpaar eingeführt, weil den Schülerinnen und Schülern immer die Phantasie durchging? So oder so muss man da Regeln vereinbaren. „Keine Schusswaffen,“ meistens.

Ausgestaltung einer Zeitungsnachricht

Mache ich sehr gerne, weil dadurch die Handlung vorgegeben ist und sich die Schüler und Schülerinnen ganz aufs Erzählen konzentrieren können. Ein kleines Kind am Steuer, ein Eisbär im Haus, Tiere stellen irgendwo Unfug an.

Erzählen nach literarischen Vorlagen

Für mich neben der Zeitungsnachricht die beste Lösung!

- Eulenspiegel-Geschichte

Ausgestorben. Im Referendariat und den Jahren danach habe ich das noch erlebt, meist in der Form, dass eine Redwendung vorgegeben ist, die Eulenspiegel wörtlich nimmt und dadurch Durcheinander anrichtet. - Münchhausen-Geschichte

Ausgestorben, leider. Kenne ich noch aus meinen ersten Jahren, gerne auch modernisiert: „Münchhausen verhindert ein Flugzeug- oder Schiffsunglück.“ Da kann man endlich mal einen auktorialen Erzähler üben, überhaupt das Erzählen thematisieren, mit einem unzuverlässigen Erzähler obendrein. - Krabat und andere Lektüren

Bei einem Kollegen gesehen: Zwei der Gesellen benutzen Zauberei auf dem Markt, wenn ich mich richtig erinnere; Vorbild sind ähnliche Sequenzen im Buch. Das Beispiel steht stellvertretend für andere an die jeweilige Lektüre angelegte Erzählformen. Das ist meist eine gute Idee. Auch selbst erfundene Serienhelden, etwa so, gehören dazu, oder Parallelgeschichten zu einem gegebenen Text. - Erklärungssage

Traditionell oder modern. Wie Straßen zu ihrem Namen kamen („Am Kugelfang“), Teufelsabdrücke im Stein, solche Sachen. Mache ich gerne. - Märchen

Gibt es gelegentlich immer noch, aber nicht mehr so häufig wie früher. Mit Märchen als Aufsatzform habe ich meine Schwierigkeiten: Echte Märchen sind oft sprunghaft, unlogisch, willkürlich. Dass man das anders in Erinnerung hat, liegt daran, dass man den weißen Schwan aus „Hänsel und Gretel“ ausblendet und vergisst. Natürlich kann man das nachmachen, und das ist vielleicht auch okay, aber dann darf man nicht beim Korrigieren darunterschreiben, dass das Verhalten nicht nachvollziehbar ist.

Handreichungen „Schriftlicher Sprachgebrauch“ im Deutschunterricht am Gymnasium (1992)

Das waren zwei Bände, herausgegeben vom ISB, einer für Unter- und Mittel, einer für Oberstufe. Die zu kaufen wurde uns im Referendariat sehr nahegelegt, wohl auch um as Quelle für eine mündliche Prüfung zu dienen; sie enthalten viele schöne Anregungen, darunter:

- Zwei Seiten „Little Nemo: Adventures in Slumberland“ von Windsor McKay.

- Eine Karte von Mordor.

- Historische Werbeanzeigen.

- Eine Rube-Goldberg-Machine (aus einem Buch, das sie als „Professor Bütters Erfindungen“ übersetzt).

- Eine Illustration zu Ray Bradburys Geschichte“A Sound of Thunder“ – der Titel wird nicht genannt, aber das erkennt man doch.

- Eine Sammlung von Zeitungsausschnitten als Erzählkern, aus denen ich mich heute noch manchmal bediene.

- Illustrationen von Paul Klee, Sempé, Gustave Doré und John Tenniel und anderen, zu klassischen und modernen phantastischen Geschichten.

Wenn ich an das viele Grundwissen darin denke, bin ich mir nicht sicher, ob die Inhalte der Bände noch im Referendariat vermittelt werden. Aber inzwischen gibt es ja Neues Schreiben (Band 1 und Band 2). Kompetenzorientierte Schreibformen im Deutschunterricht, gleichfalls vom ISB. [Entäuschend, siehe Kommentar.] Das nun kenne ich wiederum nicht, muss mal schauen, das haben wir bestimmt an der Schule.

Mögliche Kriterien beim Erzählen

Was soll man überhaupt benoten beim Erzählaufsatz? Klar, Sprachrichtigkeit zählt immer, auch allgemeiner Stil, angemessene Verwendung von Haupt- und Nebensätzen. Aber darüber hinaus gibt es ja noch mehr.

- Wie gut oder interessant ist die Geschichte selber, also der Plot, jenseits vom Stil?

Das ist besonders bei solchen Themen relevant, die einem die Handlung nicht vorgeben, also Reizwortgeschichte oder schönste Ferienerlebnisse; weniger wichtig ist das, wenn etwa ein Zeitungsausschnitt umgeformt werden muss. Ich halte das Erfinden von Geschichten für nicht sehr relevant für den Deutschunterricht, deshalb verlange ich hier wenig und gebe gerne kleinere oder größere Teile der Handlung vor, entweder durch das Thema oder durch die Übungen vorher – aber auch nicht gleich alles bis ins Detail wie bei der Bildergeschichte. - Wie gut ist das Thema eingehalten, also insbesondere die Textsorte?

Sind die strukturellen und sprachlichen Eigenheiten von Sage oder Münchhausengeschichte getroffen? Das halte ich für gut bewertbar. - Gibt es einen erkennbaren Aufbau?

Am einfachsten ist das mit Spannungssteigerung hin bis zu einem Höhepunkt Und zwar mit einer Erzähltreppe, wie in meiner alten Handreichung, und nicht mit einer Erzählmaus, der glattgebügelten Variante davon. Die Handlung entwickelt sich, die Spannung steigt nämlich nicht kontinuierlich, sondern in Abschnitten, markiert durch Absätze. Absätze fallen den Schülerinnen und Schülern oft schwer, und die meisten Deutschlehrkräfte an meiner Schulen scheinen das auch gar nicht zu verlangen. Ich dagegen wünsche mir sogar Leerzeilen dazwischen. - Wie gut ist das erzählt, was erzählt ist?

Das halte ich für das Wichtigste überhaupt; da sollte der Schwerpunkt liegen, nicht auf dem Erfindenmüssen. Das heißt: Stimmungsvolles Schildern (Sinneseindrücke, Bilder), wechselnde Erzählperspektive (hier und hier), Zeitdehnung, nichtlineare Erzählweise, erlebte Rede, von mir aus auch das von mir als altbacken empfundene szenische Präsens am Höhepunkt. Da gibt es viele Möglichkeiten, und da sollte auch Progression stattfinden: Jedes Jahr ein paar Tricks mehr.

In der Mittel- und vor allem Oberstufe sollen die Schüler und Schülerinnen dann bei der Epik-Analyse die Elemente wiedererkennen, die sie einst selbst verwendet haben

Anhang: Wann wird überhaupt erzählt in der Schule?

Erzählt wird in der Grundschule und in der Unterstufe an den weiterführenden Schulen. Am Gymnasium heißt das, dass in der 5. und 6. und zum Teil auch noch in der 7. Jahrgangsstufe erzählende Aufsätze geschrieben werden. Danach gab es lange kein Erzählen, und de facto gibt es auch jetzt keines. Allerdings hat vor wenigen Jahren das Kultusministerium beschlossen, dass es drei Grundformen des Schreibens gibt: das Erzählen, das Informieren und das Argumentieren. Und diese drei Stränge zögen sich durch die gesamte Aufsatzlaufbahn. Themenstellungen, in denen sich diese Stränge mischen, seien besonders zu begrüßen. Nach dem Erzählen einen Absatz Argumentieren, und beim Essay gäbe es ohnehin kurze erzählende Passagen, oder bei der Einleitung zur Erörterung. Diese Schreibformen „werden von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe weiterentwickelt und können in geeigneten Textsorten zunehmend kombiniert werden. Dabei kommt den in der Realität vorfindlichen Textsorten eine besondere Bedeutung zu.“

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Beim Abitur ist man bei dreieinhalb von fünf Themen stolz darauf, dass die nichts mit in der Realität vorfindlichen Textsorten zu tun haben, weil die „epistemisch-heuristisch“ sind. Und das Erzählen wird nach der 7. Jahrgangsstufe natürlich überhaupt nicht weiterentwickelt. Zwar lässt der Lehrplan an sich viel Spielraum. Da steht für die 7. Jahrgangsstufe im Abschnitt „Schreiben“ unter anderem, die Schülerinnen und Schüler:

- wenden die Grundformen schriftlicher Darstellung (Erzählen, Informieren und Argumentieren) der Schreibsituation angemessen an.

Genauer gesagt, sie:

- erzählen zu unterschiedlichen Impulsen wirkungsvoll von Erlebtem und Erfundenem.

- verfassen informierende Texte über einfache Sachverhalte, indem sie geeignete Materialien … auswerten.

- informieren über das Thema und wesentliche Handlungsschritte literarischer Texte.

- nehmen begründet Stellung zu Themen ihres Erfahrungsbereichs, formulieren Behauptungen, stützen sie mit Begründungen und veranschaulichen diese durch Beispiele.

Dieser Lehrplan ist liebevoll von Experten und Expertinnen in langem Austausch entstanden. Konterkariert wird er im Fach Deutsch stets durch ein ergänzendes KMS, das vermutlich auf andere Weise entstanden ist. In dem KMS „Unterricht im Fach Deutsch – Lernbereich Schreiben“ aus dem Jahr 2016, das die Vorgängerversion von 2006 ablöst, steht dann nämlich, aber erst im Anhang, und dann auch nur unterhalb einer Tabelle im Anhang: „Die grau hinterlegten Felder zeigen die Bereiche an, aus denen Schulaufgaben gestellt werden können.“

Schulaufgaben: So heißen in Bayern die Aufsätze, die tatsächlich geübt und geschrieben und benotet werden. Damit hat sich das mit dem Erzählen nach der 7. Jahrgangsstufe erledigt: geht nicht mehr als Schulaufgabe. Und nur das wird natürlich geübt. Und indirekt ist der Tabelle zu entnehmen, dass in der 7. keine Inhaltsangabe als Schulaufgabe möglich ist. Das ist vielleicht sogar sinnvoll, passt aber gar nicht zur kühnen Lehrplanbehauptung, die Schüler und Schülerinnen „informieren über das Thema und wesentliche Handlungsschritte literarischer Texte.“

Ansonsten gibt es halt weiterhin die überlieferten Formen wie Vorgangsbeschreibung („Informieren“), Inhaltsangabe („Informieren“), Bericht („Informieren“), Textanalyse („Informieren“).

Schreibe einen Kommentar