Interessante Grammatik-Arten sind die generative (Transformations-)Grammatik (vor allem für Informatiker interessant) und die Valenzgrammatik. Mit letzterer habe ich Anfang des Schuljahres in der 9. Klasse Grammatik wiederholt. Das ist inzwischen zusätzlich interessant, da die Schüler dann den Begriff der Valenz schon aus der Chemie kennen.

Alle meine Ausführungen dazu sind übrigens laienhaft. Ich bin auch schon mehr als ein dutzend Jahre aus der Uni raus.

Zentral für den Satz ist das Prädikat. Das darin benutzte Verb hat eine bestimmte Valenz – streckt quasi eine bestimmte Anzahl von Händchen nach bestimmten anderen Satzgliedern aus, die es gerne hätte.

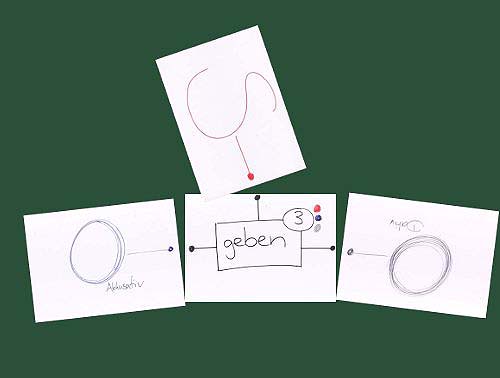

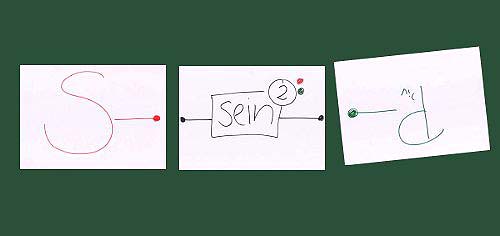

Für die Schule hatte ich einen Haufen vorbereite Blätter mitgebracht, die ich mit Magneten an die Tafel klebte:

Im Zentrum das dreiwertige Prädikat geben. Die drei fehlenden Satzglieder sind farbig markiert: rot für ein Subjekt), blau für ein Objekt im Akkusativ, bleistiftgrau für ein Objekt im Dativ. Die Farben erkennt man hier leider nicht sehr gut.

Die Reihenfolge der Satzglieder ist dabei variabel, es muss keinesfalls das Subjekt als erstes Satzglied kommen. Nur das Prädikat hat eine feste Position im Deutschen: im Aussagesatz (als Hauptsatz) und bei Ergänzungsfragen steht es an zweiter Stelle.

Beispiele, die zu den Blättern passen:

1. Ich gebe dir ein Buch.

2. Die Frau mit den violetten Augen gibt dem Mann, den sie im Abteil getroffen hat, einen Kuss.

3. Das Buch hat mir meine Schwester gegeben.

4. Meine Schwester gibt mit eine Kopfnuss.

5. ?Dieses Problem gibt mir zu denken.

Einen einfachen Fall zeigt 1; bei 2 sind die Satzglieder durch verschiedene Attribute länger geworden, was an der Struktur des Satzes aber nichts ändert. Bei 3 ist das Akkusativ-Objekt an erster Stelle, das Subjekt folgt an vierter und letzter Stelle. Außerdem besteht das Prädikat aus einem finiten (flektierten) Teil an zweiter Stelle, wie es sich gehört, und einem infiniten (unflektierten) Anhängsel weiter hinten. So ist das nun mal im Deutschen.

Gehört 5 hierher? Das hängt wohl davon ab, wie man seine Grammatik schreibt. Eher nicht.

So viele Satzglieder gibt es in der Schulgrammatik gar nicht: Prädikat, Subjekt, Objekt (Akkusativ-, Dativ-, Präpositional-, selten Genitiv-Objekt), Prädikativ und Adverbiale. Fünf Stück.

Adverbiale, so die Schulgrammatik, sind Satzglieder, die nicht zwingend vorgeschrieben sind, die man weglassen kann. Sie sind in der Valenz des Verbs nicht berücksichtigt. Inhaltlich geht es in ihnen um die näheren Umstände: wo, warum, wie, wann.

1. Meine Schwester gibt mir in der Schule immer eine Kopfnuss.

2. In der Schule gibt mir meine Schwester immer eine Kopfnuss.

3. Immer gibt mir meine Schwester eine Kopfnuss in der Schule.

4. ?Mir gibt eine Kopfnuss immer meine Schwester in der Schule.

5. Meine Schwester gibt mir immer eine Kopfnuss, wenn sie mich sieht.

In 1-4 sind die zwei Adverbialien „immer“ und „in der Schule“ dazugekommen. Die Stellung der Satzglieder variiert jeweils, nur das Prädikat bleibt immer an zweiter Stelle. Ist 4 korrekt? Man wird wohl sagen müssen: ja. Aber nicht alles, was syntaktisch möglich ist, ist sprachlich üblich oder elegant. Je nach Zusammenhang markiere ich das als stilistischen Fehler.

In 5 steht ein Nebensatz als Adverbiale.

Das Prädikativ, das vergessene Satzglied. In den G8-Deutschbüchern steht es teilweise gar nicht mehr drin, dabei taucht es sehr häufig auf, auch wenn es auf eine kleine Zahl von Verben beschränkt ist.

1. Ich bin glücklich.

2. Ich werde Lokomotivführer.

Eigentlich sollte man Nominativobjekt dazu sagen, finde ich.

(Mehr morgen.)

Schreibe einen Kommentar