Monat: November 2007

-

Killer (The Game of Assassination)

(5 Kommentare.) Ich treibe mich nicht mehr in Schülerforen herum oder gar in den Lokalforen, die bei unseren Schülern so beliebt sind. (Viel, viel, viel beliebter als die fast unbekannten Blogs.) Manchmal stoße ich allerdings trotzdem auf Beiträge, so wie neulich. Denn ich habe bei Google Alerts unter anderem den Namen meiner Schule abonniert. Das…

-

Mein Senf zu Spickmich.de

(25 Kommentare.) Mein Feedreader ist heute voll mit Beiträgen zur Entscheidung des OLG Köln: Lehrer-Benotungen zulässig (Link zum Law Blog) Der Deutsche Lehrerverband zum „spickmich“-Urteil: „Dieses Urteil provoziert Rückschritte in Sachen Schulklima“ (bildungsklick.de) Haben wir denn soviel Fortschritte gemacht, dass das ein nennenswerter Rückschritt ist? Eine andere sinnvolle Empfehlung: Feed-back-Kultur in Schulen statt Internet-Mobbing. GEW…

-

Stress am Pädagogischen Tag

(4 Kommentare.) (Was ein pädagogischer Tag ist.) Dieses Jahr kam ein Gast: Diplompsychologe Bernd Willkomm hielt vor der Lehrerschaft einen Vortrag zum Thema Stress, Stressbewältigung und Psychotrauma im Kontext des Schulalltags. Der Vortrag war sehr gut, es ging um Krisenbewältigung, nicht den üblichen Alltagsstress. Ich will hier zusammenfassen, was für mich das Interessanteste war, auch…

-

Das kleine Schul-Schimpfwort-Abc

Gefunden bei Schulgezeter. Ich selber bin mindestens: Clownfrühstücker, Hundertsassa, Kirschkernschnitzer, Nahversorger, Tafelschänder. Und ich habe auch eine Vorstellung davon, wer der örtliche Schulketzer ist. :-)

-

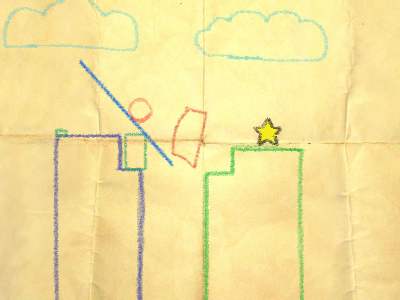

Crayon Physics

(5 Kommentare.) Ganz wunderschön ist Crayon Physics (im wiki.doebe.li gefunden, wo auch noch mehr zu Autor und Spiel steht, anschauen!): Man muss in jedem Level den Ball zum Stern kriegen. Das geschieht, indem man mit der Maus (oder dem Tablet-Griffel) Linien oder Rechtecke oder Eier oder sonstwas zeichnet. Die Objekte fallen dann jeweils nach unten,…

-

Hausaufgabenkonzept

(4 Kommentare.) Laut neuer Schulordnung sollen die Gymnasien ein Hausaufgabenkonzept einführen (GSO §52), das heißt, sich auf die eine oder andere Weise darum kümmern, dass die Kinder nicht zuviel Hausaufgaben aufkriegen. Der Hintergrund ist das G8 und die Nachmittagsstunden darin – drei Stunden für die 6., vier für die 7. und 8., vier bis sechs…

-

Jetzt haben wir dieses andere Verfahren, bei dem es nicht mehr heißt „Ich melde mich krank“

Jetzt haben wir dieses andere Verfahren, bei dem es nicht mehr heißt Ich melde mich krank, sondern Ich nehme mir ein K. Offiziell steht das K für Krankheit, inoffiziell ist es das, was ausmacht, dass am Tag vor einer Klausur etwa jeder zehnte Schüler fehlt oder das am selben Tag im Kunstkurs am Nachmittag weniger…

-

Lehrer und E-Mail

(10 Kommentare.) Für mich ist E-Mail nicht mehr wegzudenken. Ich mag auch gerade das Asynchrone daran, selbst wenn daran mein Alter ersichtlich wird: Bei Slate habe ich gelesen, dass Teenager wieder weniger E-Mails schreiben. Stattdessen wird getwittert, getextet (also SMS), Instant Messaging betrieben und dergleichen neumodisches Zeug. Soll sein, soll sein, soll sein. Ich warte…

-

Topic Generator/Composition-Themen

(7 Kommentare.) Ich mag die Comments nicht, die unsere armen Schüler schreiben müssen. „‚Big Brother is watching us.‘ – Is our privacy endangered by permanent surveillance?“ In den USA kennt man zwar auch den grässlichen five paragraph essay, aber dafür klingen die typischen Themen so, als kämen individuellere und interessanter zu lesende Texte heraus: Auf…

-

Umfrage zu Internet in der Schule

(3 Kommentare.) Jugendumfrage: Lehrer bereiten Schüler unzureichend auf die berufliche Nutzung des Internets vor Nach einer repräsentativen Umfrage der Jugendzeitschrift SPIESSER rechnen mehr als 80 Prozent der Jugendlichen dem Internet eine hohe Bedeutung für ihre berufliche Zukunft bei / Mehr als die Hälfte der 14- bis 22jährigen hält den Unterricht im Hinblick darauf jedoch für…

-

Shakespeare, Sommernachtstraum

(4 Kommentare.) Mit Teilen des Englisch-LK war ich letzten Donnerstag im Theater, A Midsummer Night’s Dream. Und da man Schüler nicht unvorbereitet auf Shakespeare loslässt, habe ich im Schnelldurchgang ein paar Stunden zur Einführung in den Sommernachtstraum gemacht. (Welches Stück wir später lesen, steht noch nicht fest; ich spreche mich da mit dem Parallelkurs ab.)…

-

A. S. Neill, Die grüne Wolke

(4 Kommentare.) Ein Kinderbuch-Klassiker: In einem Internat in England wollen die jungen Schüler eine Geschichte hören, und jeden Abend erzählt sie ihnen der Lehrer weiter. Es ist eine rechte Räuberpistole. Sie beginnt mehr oder wenigerdamit, dass sich eine geheimnisvolle grüne Wolke sich auf die Erde senkt, und nachdem sie sich wieder erhoben hat, sind alle…