Das Buch war so lang und ich habe so lange daran gelesen, jetzt muss ich auch etwas darüber schreiben. James Michener kannte ich als Autor von dicken Bestseller-Schinken einer früheren Generation, einer davon als Grundlage für das Musical South Pacific (Pulitzer-Preis 1948), gerne im Regal von Onkeln und Tanten. Zu früh, als dass man Flughafen-Literatur dazu sagen könnte, historische Romane zu jüngster Geschichte: Nichts, was ich sonst lese.

Ich glaube, ich mag keine historischen Romane, weiß aber nicht genau, was ich darunter verstehe. Die zutiefst historischen Flashman-Romane mag ich, aber das sind zuerst Picaro- oder Abenteuerromane. Ähnlich vielleicht, weil lange nicht gelesen, Die drei Musketiere, und ganz sicher mag ich Der Name der Rose. Ist das, weil diese Romane nicht nur historische Romane sind, sich nicht ernst nehmen, keinen Realismus-Anspruch haben? Der Gestus „nach einer wahren Begebenheit“ fehlt, und das „so könnte es gewesen sein“ auch? Am Ende mag ich historische Romane vielleicht doch und lese nur keine?

Auch The Source hat Ungewöhnliches an der Form, das mich reizt. Es gibt eine Rahmenhandlung: Die archäologische Untersuchung eines Tell, eines relativ großen, flachen Hügels, der durch lange andauernde Besiedelung entstanden ist, immer, eine Schicht auf der anderen. Der Tell Makor ist fiktiv, östlich von Akkon (oder Akko, Ptolemais, Akers, Acre, Accho, Acco, Hacco und St. Jean d’Acre) ein gutes Stück nördlich von Nazareth und westlich des Sees Genezareth, aber angelehnt an tatsächliche ähnliche Ausgrabungsstätten. Im ersten Kapitel wählt das Archäologieteam zwei Stellen für Querschnittsgrabungen aus und stößt dabei tatsächlich auf Spuren vieler Besiedelungsschichten. Insbesondere finden sie der Reihe nach fünfzehn Artefakte, den Schichten I (ganz oben) bis XV (unten) zugeordnet: Eine Gewehrkugel, eine Goldmünze, eine Menorah, weitere Münzen, einen Grabstein; weiter unten dann eine hellenistische Strigilis (das Gerät zum Abschaben von Öl und Schweiß, aus dem etymologisch der Striegel entstanden ist, mit dem nicht nur Tiere gekämmt werden, sondern auch ich als Kind), Töpfe, Tonfiguren, ganz unten eine 12000 Jahre alte Feuersteinsichel. Manche der Artefakte sind leicht einzuordnen, bei einigen ist weniger klar, wie sie in diese Schicht gekommen sein mögen.

Der Haupteil des Romans sind die Binnenerzählungen: Zu jedem Artefakt gibt es eine, in denen das Artefakt mehr oder weniger prominent erscheint. Erzählt werden sie in umgekehrter Reihenfolge der Ausgrabung, also zuerst Schicht XV, zuletzt Schicht I. Am Ende gibt es wieder ein langes Kapitel zur Rahmenhandlung, und auch zwischendrin gibt es immer wieder kleinere Rahmenhandlungs-Einschübe.

Die Binnenerzählungen spielen alle ganz oder später auch nur zu kleinen Teilen an dem späteren Ort der Ausgrabung. Zeitliche Einordnung, der Erzählreihenfolge nach:

- Jungsteinzeit: Häuser statt Höhlen, Anbau von Getreide. Errichten eines Monolithen als Signal für geahnte personifizierte Naturgewalten.

- Erste Religion, Opfer und Riten; höchster Gott „El“

- Bronzezeit: Ankunft früher halbnomadischer Hebräer in Kanaan, später Eroberung Malkors durch sie. Kanaanitische Religion neben frühem Judentum.

- Eisenzeit: Das Jüdische Königreich zu seinem Ende hin, unter König David. Ein Weg zum außerhalb von Makor gelegenn Brunnen wird durch den Felsen getrieben.

- Sieg der Babylonier über die Ägypter, im Anschluss Aufbruch der Juden in das Babylonische Exil. (Zerstörung des ersten Tempels in Jerusalem.)

- Hellenismus: Unterdrückung der jüdischen Religion.

- Römische Herrschaft I: Aufstieg und Fall des von den Römern eingesetzten Herodes.

- Römische Herrschaft II: Caligula und Nero scheitern daran, die Juden dazu zu zwingen, auch andere Götter neben dem ihren anzuerkennen. Vespasian (später selber Kaiser) kämpft im (ersten) Jüdisch-Römischen Krieg unter anderem gegen Flavius Josephus. (Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusalem.)

- Spätrom: Das Christentum kommt nach Galiläa, nachdem zuvor Kaiserin Helena Palästina besucht und historische Stellen identifiziert oder geraten hat. Niederschrift des Talmud als Torah-Kommentar und als kodifizierte Regeln zum Leben als Jude.

- Arabische Reiter erobern Makor und bringen den Islam dorthin. Ende der Byzantinischen Herrschaft dort.

- Beginn der Kreuzzüge Ende des 11. Jahrhunderts: Volkmar von Gretz (einer fiktiven Stadt im Rheinland) nimmt widerstrebend am ersten Kreuzzug Teil. Beim Aufbruch Judenpogrome in Gretz, auf dem Weg nach Palästina Plünderungen und Kämpfe in Bulgarien und Ungarn. Interne Machtkämpfe, undifferenziertes Töten von allen, die nicht westlich-christlich aussehen. Am Ende lässt sich ein desillusionierter Volkmar im zur Burg ausgebauten Makor nieder.

- Fall der Kreuzfahrerstaaten zum Ende des 13. Jahrhunderts: Makor wird unter Herrschaft der ägyptischen Mamelucken erobert und dem Erdboden gleich gemacht. Ende des Besiedelungsgeschichte dort. (Drohende Gefahr im Hintergrund: die Mongolen.)

- Drei Rabbis flüchten aus Europa: vor der Spanischen Inquisition, vor Pogromen in Deutschland, vor drohenden Pogromen in Italien. Sephardische, aschkenasische und kabbalistische Tradition treffen in Safed aufeinander.

- Unter osmanischer Herrschaft, Ende des 19. Jahrhunderts: Russische Juden kaufen Land in Israel, um sich wieder dort niederzulassen.

- Die Zeit um 1948: Das Vereinigte Königreich gibt die Verantwortung für das Mandat Palästina an die Vereinten Nationen zurück, der Staat Israel entsteht im Kampf.

Das Lesen war mühsam. Die Binnenerzählungen sind mir zu lang und nicht immer interessant genug. Die Personen dort sind allerdings detailliert und glaubwürdig erzählt. Anders die Figuren in der Rahmenhandlung: die bleiben zweidimensional. Ein Mann wedelt ständig mit seiner Pfeife herum, „as if he were a college professor.“ Das Hinweisen auf das Klischee macht es nicht besser. Es gibt eine kaum motivierte Liebesgeschichte, wenn nicht sogar zwei davon. Das ist aber alles gar nicht so schlimm, ich habe ohnehin den Eindruck, dass die Sequenzen der Rahmenhandlung weitgehend zur Exposition von Gedanken und Positionen dienen, vielleicht mit didaktischen Hintergedanken. Die verschiedenen Figuren (alle irgendwie Mitglieder des Ausgrabungsteams) vertreten verschiedene Sichtweisen auf Israel: Ein katholisch-irischer Christ; ein arabischer Israeli; ein akademischer Israeli; ein Kibbuznik; eine kampferprobte, aber müde Veteranin; ein amerikanischer Jude als Geldgeber. Ein Dialog am Ende, in dramatischer Form notiert, findet zwischen AMERICAN und ISRAELI statt, die Namen der beiden Figuren sind bekannt, werden aber nicht verwendet.

Fragen, die in dieser oder auch weniger auffälligen Formen angerissen werden:

- Verhältnis Staat-Religion im künftigen Israel.

- Umgang mit den geflüchteten Arabern/Palästinensern und ihren Nachkommen.

- Was Israel gerne hätte, wie die Juden in Amerika wären, und umgekehrt.

- Was die christliche USA gerne hätte, wie Israel wäre: Ganz köstlich ist der Collegeprofessor, der seit Jahrzehnten erfolgreiche Diashows zur biblischen Geschichte macht, und der sehr enttäuscht ist, dass Israel nicht mehr so aussieht, wie er es gewohnt ist: Moderne Brunnen statt Frauen mit Krügen auf dem Kopf, Einkaufstüten, richtige Häuser, Urbanisierung, moderne Kleidung. Es sieht einfach alles nicht mehr so biblisch aus, und er macht seine Fotos in Zukunft auf der arabischen Seite: „When they took their shoes off they looked just like prophets from the Old Testament.” (Muss wohl bald wieder mal Mark Twain lesen, The Innocents Abroad.)

James Michener war kein Jude. Er ist bekannt für seine gründlichen Recherchen, aber sicher sind Ungenauigkeiten und Fehler in seiner Darstellung. Dazu kommt natürlich, dass Geschichtsschreibung immer im Wandel ist. Und so habe ich das Buch auch nicht als historisch exakt gelesen (was es insofern auch nicht sein will, als fast alle Personen und Orte erfunden sind), sondern als Beispiel für eine Geschichtserzählung zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer bestimmten Person. Veraltete oder unvollständige Naturwissenschaft lese ich auch gerne (Darwin, Euler), und selbst schlechte Bücher kann ich mit Vergnügen lesen (Karl May). Frau Rau hat das mal „gleichzeitig reflektiert und naiv lesen“ genannt.

Exkurs: REH und Gewalt

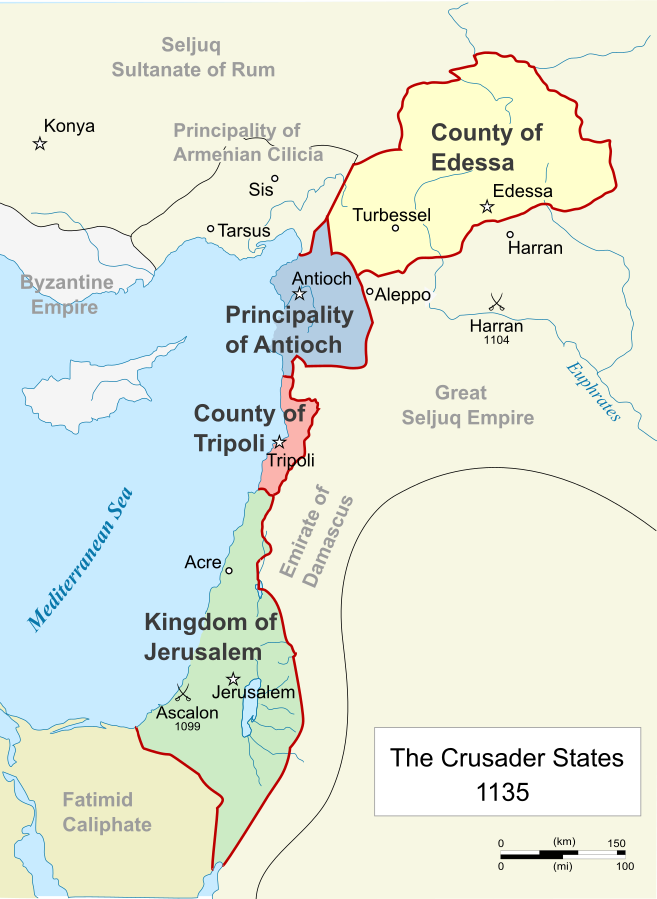

Warum ich das Buch überhaupt gelesen habe: Letztlich wegen der Kreuzfahrerreiche. Bis vor kurzem wusste ich wenig über die Kreuzzüge, und gar nichts darüber, dass es bis zu zweihundert Jahre lang Kreuzfahrerstaaten in der Levante gegeben hat: das Königreich Jerusalem, das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Edessa, die Grafschaft Tripolis.

Amitchell125, The Crusader States in 1135, CC BY-SA 4.0

Dazwischen noch die ganzen Kreuzritterorden. Besonders erfolgreich oder europäisch darf man sich diese Reiche nicht vorstellen, eine kleine, fränkische Oberschicht mit wenig Kontakt zur Umgebung. Ende des 12. Jahrhunderts erobert Saladin Jerusalem zurück, das wenige Jahrzehnte danach, weil unwichtig geworden und ohne schützende Mauern, wieder in europäische Hände geriet, bis es 1244 von angreifenden Persern/Turkvölkern (mit Untersützung von Saladins Nachfolgern) überrannt wird, die wiederum zurückgeschlagen werden, bis die ägyptischen Mamelucken die Herrschaft übernehmen. Weitere Kämpfe mit Kreuzfahrern und Mongolen. Ende des 13. Jahrhunderts ziehen sich die Kreuzfahrer endgültig aus der Levante zurück.

Kennengelernt habe ich diese Welt durch zwei Geschichten von Robert E. Howard. Das ist der, der Conan erfunden hat. Eigentlich und zuerst schrieb er nämlich am liebsten historische Abenteuergeschichten, von römischer Zeit über das irische Reich im 11. Jahrhundert bis zu englischen Haudegen des 17. oder dem Afghanistan des frühen 20. Jahrhunderts. Um sich neue Märkte (wie Weird Tales) zu erschließen, baute er zauberische Elemente mit ein und erfand schließlich die moderne Sword-and-Sorcery-Fantasy: erst Kull, dann Conan.

Band 42 der Reihe Terra Fantasy, Die Bestie von Bal-Sagoth, enthält deutsche Übersetzungen von „The Lion of Tiberias“ und „The Sowers of the Thunder“, zwei Geschichten, die in Outremer (den Kreuzfahrerstaaten; französisch aussprechen) spielen, eine zeitlich an deren Anfang, eine am Ende. In mancherlei Hinsicht sind das triviale Geschichten. Andererseits sind sie historisch akkurater, als man vielleicht meint.

The Lion of Tiberias: Der Freufahrer Sir Miles du Courcey wird mit seiner Frau, die er für tot gehalten hat, wieder vereint; allerdings unter der Gegnerschaft von Prinz Zenghi – eine historische Gestalt, eineinhalb Generationen vor Saladin. Die Helden werden gerettet, weil eine Rahmenfigur Zenghi tötet, und zwar passend zum historischen Tod Zenghis 1146 während einer Belagerung.

The Sowers of the Thunder: Der verstoßene irische Adlige Cahal Ruadh O’Donnell zecht mit dem unerkannten Mameluckenanführer Baibars, später Sultan von Ägypten. Ein Höhepunkt ist später die Eroberung Jerusalems 1244 durch choresmische Söldner. Mit maskiertem Ritter mit Schweigegelübde, der sich am Ende als Frau aus Cahals Vergangenheit herausstellt, die ihm hinterhergereist ist. Am Ende große Schlacht, fast alle sterben.

Die Schlachtszenen bei Michener und Howard unterscheiden sich gar nicht so sehr. Beide haben Einzelpersonen als Fokus, aber anders als Howard geht Michener auch mal mit der Kamera zurück und beschreibt aus weiterer Perspektive. Bei Howard geht es öfter mal noch halbwegs gut aus, Michener ist wesentlich brutaler. (Auch bei den Foltern der Spanischen Inquisition übrigens.)

„Shadow of the Vulture“ ist noch eine gute Geschichte von REH. Der abgehalfterte Ritter Gottfried von Kalmbach verteidigt mit der Roten Sonya von Rogatino, einer ukrainischen Söldnerin (aus der dann in den Comics Red Sonja wurde), im 16,. Jahrhundert Wien gegen ottomanische Belagerung. Auch diese Geschichte eigentlich voller Gewalt und sadistischer Söldner. Eigentlich: Denn die Realität hat das schon längst überholt. Hat das schon immer.

Schreibt Howard dann doch die historischen Romane, die ich eigentlich nicht mag? Aber auch hier fehlt der Realismusanspruch, unabhängig von den vielen historisch korrekten Daten.

Schreibe einen Kommentar