Monat: Mai 2012

-

Manners for the Digital Age

(3 Kommentare.) Schöner Podcast: Manners for the Digital Age. Der Technik-Kolumnist und die Anstandsdame von Slate beantworten gemeinsam Fragen der digitalen Etikette. Wie geht man mit Müttern um, die Kindergeburstagsfotos bei Facebook posten, mit allen kleinen Gästen darauf? Sind (Foto-)Handys im Umkleideraum okay, auch wenn die Benutzung offiziell verboten ist? Wann muss man Ohrstöpsel aus…

-

Dynamische Texte

(1 Kommentare.) Im Studium saß ich als Hiwi am Englisch-Lehrstuhl nach Jahren des Umgangs mit etwas moderneren Betriebssystemen (Windows 3.1, Atari-TOS) wieder an einem alten Rechner mit monochromem Bildschirm, 80 Zeichen pro Zeile und keiner weiteren Grafik. Auf so einem Gerät hatte ich als Fünfzehnjähriger herumgespielt, ein einfaches Snake programmiert, solche Sachen.Aus Spieltrieb kramte ich…

-

Was mache ich denn so nach der Schule?

(5 Kommentare.) Fragte heute ein Kollege in gegebenem Zusammenhang, und so ganz unrecht hat er mit der Frage nicht. Es ist schon so, dass ich im Lauf der Jahre immer irgendwelche Jobs gemacht habe, manche ein Jahr lang, manche fünf Jahre, und gerade auf einen Anruf wegen einer neuen kleinen Aufgabe warte. Ich war in…

-

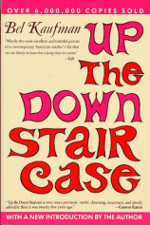

Bel Kaufman, Up the Down Staircase

(4 Kommentare.) Wie konnte mir dieses Buch denn all die Jahre entgehen?* Das erste Mal hörte ich Anfang der 1990er Jahre davon, aber der Spur nachgegangen bin ich erst vor ein paar Monaten. Dabei scheint es ein echter Klassiker zur sein – weltbekannt (in den USA, und früher mal), verfilmt und alles. Erstausgabe 1965. Und…

-

Feedback-Idee

(13 Kommentare.) Könnte man nicht die gesamte Rückwand jedes Klassenzimmers durch einen Spiegel ersetzen? So wie in Tanz- oder Sportstudios? (Oder würden zu selbstverliebte Lehrer dann gar nicht mehr auf Schüler achten?)

-

Ich vernerde zusehends.

(3 Kommentare.) (Liegt daran, dass ich dieses Jahr nur Informatik und weder Deutsch noch Englisch unterrichte. Holt mich hier raus, ich bin ein Sprachenlehrer.) Andere Leute programmieren Tischfußball oder Pacman in Inform 7, da habe ich mich mal an einfach verkettete Listen gemacht (unter Benutzung des Kompositum-Entwurfsmusters). Das metaphorische Modell: Es gibt einen Karawanenführer, der…

-

Schüler, Lehrer, Internet

(21 Kommentare.) Durch einen Tweet von vilsrip bin ich auf diesen Bericht in der Süddeutschen aufmerksam geworden: Demnach ist ist ein Lehrer im Kirchendienst in Passau vorläufig suspendiert worden, weil er mit Schülerinnen über Facebook kommuniziert hat. Über den Inhalt der Nachrichten selber steht nichts im Artikel, sie seien „weder obszön noch sexistisch noch unter…

-

Hoffnungsfroh

(5 Kommentare.) Gestern habe ich in einer Vertretungsstunde eine Klasse in den Computerraum begleitet, Unterstufe. Auf dem Weg – einen Gang entlang, eine Treppe, noch ein Gang, ein paar Ecken – spielte ein Schüler konzentriert mit einem Zauberwürfel, ein anderer war in ein privates Buch vertieft. Zeit in der Schule sinnvoll nutzen, das sehe ich…

-

Disingenuous

(0 Kommentare.) (Nachtrag: peinlichen Schreibfehler korrigiert.) „Disingenuous“ ist ein sehr schönes englische Wort. Es bedeutet ungefähr, sich dümmer zu stellen, als man ist, um dadurch eigene Ziele zu erreichen. Das Wort ist mir spontan eingefallen bei der Pressemitteilung des Kultusministeriums heute: Kultusministerium zum eigenverantwortlichen Unterricht der Referendare an den Schulen – Zur Eingabe des Bayerischen…

-

Lernzirkel

(9 Kommentare.) Ich mag Lernzirkel nicht besonders. Sie haben etwas Muffiges, riechen nach den 1970er Jahren und nach Turnhalle. Da kommen sie ja auch her, vom Zirkeltraining: Es gibt verschiedene Stationen (liebevoll aufgehäufte Papierstapel im Klassenzimmer, teilweise laminiert), die sich die Schüler in beliebiger Reihenfolge vornehmen, um beim Pfiff des Schiedsrichters zur nächsten Station zu…

-

The Avengers, im Kino

(3 Kommentare.) Wahrlich, was sind das für Zeiten, wo jedermann meine kleine Marvel-Comic-Welt kennt. Das freut mich, und ich rechne das den Filmen hoch an, selbst wenn nicht alle davon besonders gut sind. Zum Hintergrund: Hulk kennen wir schon aus zwei Filmen, Iron Man auch, Thor und Captain America aus jeweils einem. In den meisten…

-

Interactive Fiction in der Schule

(8 Kommentare.) Ich glaube, ich habe da etwas entdeckt, das mir viel Spaß machen wird. Über Text Adventures/Interactive Fiction habe ich ja vor ein paar Tagen geschrieben. Im Englischunterricht habe ich auch schon gelegentlich eine Zork-Stunde eingeschoben, und mit einer Unterstufenklasse, die ich in Informatik und Englisch hatte, habe ich selber mit dem Schreiben experimentiert.…